الإسلام ومتطلبات العصر أو دور الزمان والمكان في الاستنباط

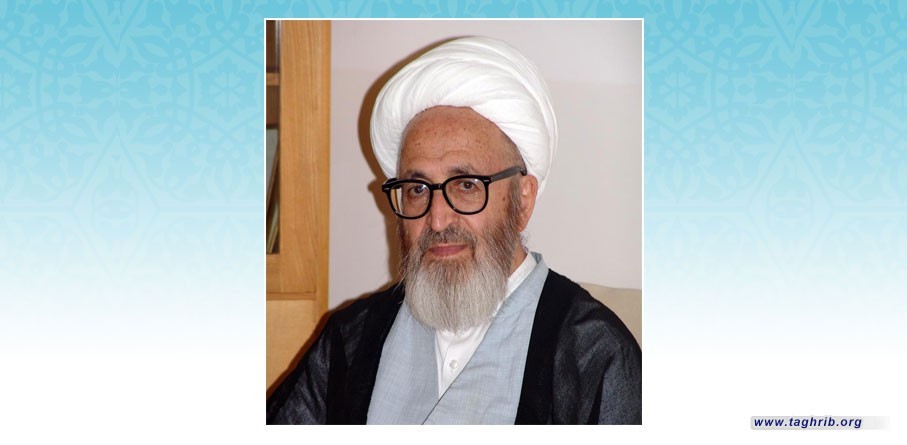

آية الله الشيخ جعفر السبحاني

أستاذ ومفكر كبير في الحوزة العلمية

بمدينة قم المشرّفة

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الإمام الصادق عليه السلام:

العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس الكافي: 1/27

تقديم

دلّت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واتّفاق المسلمين على أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) هو النبي الخاتم، وكتابه خاتم الكتب، وشريعته خاتمة الشرائع، ونبوته خاتمة النبوات، فما جاء على صعيد التشريع من قوانين وسنن تعدّ من صميم ثوابت هذا الدين، لا تتطاول عليها يد التغيير، فأحكامه في العبادات والمعاملات وفي العقود والإيقاعات، والقضاء والسياسات أصول خالدة مدى الدهر إلى يوم القيامة، وقد تضافرت عليها الروايات:

1- روى أبو جعفر الباقر(عليه السلام) قال: قال جدي رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): “أيها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة، وحرامي حرام إلى يوم القيامة، إلا وقد بينهما الله عزّ وجلّ في الكتاب وبينتهما لكم في سنتي وسيرتي ” ([1]).

2- كما روى زرارة عن الإمام الصادق(عليه السلام): قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الحلال والحرام، فقال: “حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء بعده ” ([2]).

والروايات في هذا الصدد عن النبي الأعظم وأهل بيته (عليهم السلام) كثيرة، وقد جمعنا طائفة منها في كتابنا مفاهيم القرآن فبلغت 135 حديثاً، وبما انّ خلود شريعته أمر لم يشكّ فيه أحد من المسلمين، وهو من ضروريات الدين، نقتصر على ذلك المقدار، ونطرح السؤال التالي:

إذا كانت الحياة الاجتماعية على وتيرة واحدة لصحّ أن يديرها تشريع خالد ودائم، وأمّا إذا كانت متغيرة تسودها التحوّلات والتغييرات الطارئة، فكيف يصحّ لقانون ثابت أن يسود جميع الظروف مهما اختلفت وتباينت؟

إنّ الحياة الاجتماعية التي يسودها الطابع البدوي والعشائري كيف تلتقي مع حياة بلغ التقدم العلمي فيها درجة هائلة، فكلّ ذلك شاهد على لزوم تغيير التشريع حسب تغيير الظروف.

هذا السؤال كثيراً ما يثار في الأوساط العلمية ويراد من ورائه أمر آخر، وهو التخلص من قيود الدين والقيم الأخلاقية، مع الغفلة انّ تغير ألوان الحياة لا يصادم ثبات التشريع وخلوده، على النحو الذي بينه المحقّقون من علماء الإسلام. وذلك لأنّ السائل قد قصّر النظر على ما يحيط به من الظروف المختلفة المتبدلة، وذهل عن أنّ للإنسان خُلقاً وغرائز ثابتة قد فطر عليها، وهي لا تنفك عنه مادام الإنسان إنساناً، وهذه الغرائز الثابتة تستدعي لنفسها تشريعاً ثابتاً يدوم بدوامها، ويثبت بثباتها عبر القرون والأجيال، وإليك نماذج منها:

1ـ انّ الإنسان بما هو موجود اجتماعي يحتاج لحفظ نسله إلى الحياة العائلية، وهذه حقيقة ثابتة في حياة الإنسان وجاء التشريع وفقاً لها، يقول سبحانه: (وأنكحـوا الأيامى منكم والصّالحينَ من عبادكم وإمائكم)([3]).

2ـ العدالة الاجتماعية توفر مصلحة المجتمع وتدرأ عنه الفساد والانهيار والفوضى، فليس للإنسان في حياته الاجتماعية إلا السير وفق نهج العدل والابتعاد عن الظلم، قال سبحانه: (إنّ اللهَ يأمرُ بالعدل والإحسان وايتاءِ ذي القُربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكّرون) ([4]).

3ـ انّ الفوارق الرئيسية بين الرجل والمرأة أمر طبيعي محسوس، فهما يختلفان في الخلقة على رغم كلّ الدعايات السخيفة التي تبغي إزالة كلّ تفاوت بينهما، وبما انّ هذا النوع من الاختلاف ثابت لا يتغير بمرور الزمان فهو يقتضي تشريعاً ثابتاً على شاكلة موضوعه، يقول سبحانه: (الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم)([5]).

4ـ الروابط العائلية هي روابط طبيعية، فالأحكام المنسِّقة لهذه الروابط من التوارث ولزوم التكريم ثابتة لا تتغير بتغير الزمان، يقول سبحانه: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)([6]) ، والمراد من الأولوية هي الأقربية.

5ـ انّ الحياة الاجتماعية رهن الحفاظ على الأخلاق، وممّا لا شكّ فيه انّ الخمر والميسر والإباحة الجنسية تقوِّض أركان الأخلاق، فالخمر يزيل العقل، والميسر يورث العداء في المجتمع، والإباحة الجنسية تفسد النسل والحرث فتتبعها أحكامها في الثبات والدوام.

هذه نماذج استعرضناها للحياة الاجتماعية التي لا تمسّها يد التغير، وهي ثابتة، فإذا كان التشريع على وفق الفطرة، وكان نظام التشريع قد وضع وفق ملاكات واقعية، فالموضوعات تلازم أحكامها، ملازمة العلة لمعلولها، والأحكام تتبع موضوعاتها تبعية المعاليل لعللها.

هذا جواب إجمالي، وأمّا الجواب التفصيلي فهو رهن الوقوف على الدور الذي يلعبه الزمان والمكان في مرونة الأحكام الشرعية، وتطبيع الأحكام على متطلبات العصر، وهذا هو الذي سنقوم بدراسته.

دور الزمان والمكان في الاستنباط

قد يطلق الزمان والمكان ويراد منها المعنى الفلسفي، فيفسر الأول بمقدار الحركة، والثاني بالبعد الذي يملأه الجسم، والزمان والمكان بهذا المعنى خارج عن محطّ البحث، بل المراد هو المعنى الكنائي لهما، أعني: تطور أساليب الحياة والظروف الاجتماعية حسب تقدم الزمان وتوسع شبكة الاتصالات. وهذا المعنى هو الذي يهمّنا في هذا البحث، ودراسته تتم في ضمن فصول خمسة:

الأول: دراسة الروايات الواردة في ذلك المضمار.

الثاني: نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء.

الثالث: تطبيقات عملية.

الرّابع: دور الزمان والمكان في الأحكام الحكومية.

الخامس: في دراسة العصرين في الفقه السني.

واليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر.

استعراض الروايات الواردة في ذلك المضمار

قد أشير في غير واحد من الروايات عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) إلى أنّ للزمان والمكان دوراً في تغير الأحكام إمّا لتبدّل موضوعه بتبدّل الزمان، أو لتغير ملاك الحكم إلى ملاك آخر، أو لكشف ملاك أوسع من الملاك الموجود في عصر التشريع، أو غير ذلك مما سيوافيك تفسيره عند البحث في التطبيقات.

وأمّا ما وقفنا عليه في ذلك المجال من الأخبار، فنذكره على الترتيب التالي:

1ـ سئل علي(عليه السلام) عن قول الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم): “غيروا الشيبَ ولا تشبَّهوا باليهود ”.

فقال(عليه السلام): “إنّما قال(صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك والدين قلّ، فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار ” ([7]).

فأشار الإمام بقوله: إنّ عنوان التشبّه كان قائماً بقلّة المسلمين وكثرة اليهود، فلو لم يخضِّب أحد من المسلمين شيبته وكانوا في أقلية صار عملهم تشبهاً باليهود وتقوية لهم، وأمّا بعد انتشار الإسلام في أقطار الأرض على نحو صارت اليهود هم الأقلية فلا يصدق التشبّه بهم إذا ترك الخضاب.

2ـ روى محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) انّهما سألاه عن أكل لحوم الحُمر الأهلية، فقال: “نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عن أكلها يوم خيبر، وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لانّها كانت حمولة الناس، وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن ” ([8]).

والحديث يشير إلى أنّ نهي رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عن أكل لحومها كان لأجل انّ ذبحها في ذلك الوقت يورث الحرج والمشقة، لأنّها كانت سبباً لحمل الناس والأمتعة من مكان إلى آخر، فإذا ارتفعت الحاجة في الزمان الآخر ارتفع ملاك الحرمة.

3ـ روى محمد بن سنان، أنّ الرضا(عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: “كره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها وقلّتها لا لقذر خلقها ولا قذر غذائها”([9]).

4ـ روى عبدالرحمن بن حجاج، عمّن سمعه، عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل؟ وقلت له: إنّه بلغنا أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أيما رجل ترك دينارين فهما كي بين عينيه، قال: فقال: “أولئك قوم كانوا أضيافاً على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فإذا أمسى، قال: يا فلان اذهب فعشّ هذا، فإذا أصبح قال: يا فلان اذهب فغدّ هذا، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غذاء ولا بغير عشاء، فجمع الرّجل منهم دينارين، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فيه هذه المقالة، فانّ الناس إنما يعطون من السنة إلى السنة فللرّجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة ” ([10]).

5ـ روى حماد بن عثمان، قال: كنت حاضراً عند أبي عبدالله(عليه السلام) إذ قال له رجل: أصلحك الله، ذكرت أنت علي بن أبي طالب كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك، ونرى عليك اللباس الجيد، قال: فقال له: “إنّ علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر، ولو لبس مثل ذلك اليوم لشُهر به، فخير لباس كلّ زمان، لباس أهله ” ([11]).

6ـ روى مسعدة بن صدقة: دخل سفيان الثوري على أبي عبدالله(عليه السلام) فرأى عليه ثياب بيض كأنّها غرقئ البيض، فقال: إنّ هذا اللباس ليس من لباسك، فقال الإمام – بعد كلام -: “إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) كان في زمان مُقْفر جدْب، فأّمّا إذا أقبلت الدنيا فأحقّ أهلها بها أبرارها لا فجّارها، ومؤمنوها لا منافقوها، ومسلموها لا كفارها ” ([12]).

7ـ روى عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: (بينما أنا في الطواف وإذا برجل يجذب ثوبي، وإذا هو عباد بن كثير البصري ”، فقال: يا جعفر ابن محمد تلبس مثل هذه الثياب وأنت في هذا الموضع مع المكان الذي أنت فيه من علي(عليه السلام)؟! فقلتُ: “فرُقبي اشتريته بدينار، وكان علي(عليه السلام) في زمان يستقيم له ما ليس فيه، ولو لبستُ مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس هذا مراء مثل عباد ” ([13]).

8 ـ روى المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إنّ علياً كان عندكم فأتى بني ديوان واشترى ثلاثة أثواب بدينار، القميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق، والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى إليتيه، وقال: هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه، قال أبو عبدالله: “ولكن لا تقدرون أن تلبسوا هذا اليوم ولو فعلناه لقالوا مجنون، ولقالوا مرائي ” ([14]).

9ـ روى أبو بكر الحضرمي: قال سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: “لسيرة علي(عليه السلام) في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته مما طلعت عليه الشمس، انّه علم انّ للقوم دولة، فلو سباهم تُسب شيعته ” ([15]).

10ـ روى السراد، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: قلت له: أبيع السلاح، قال: “لا تبعه في فتنة ” ([16]).

11ـ روى المعلى بن خنيس إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال: “خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فخذوا بقوله، أما والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم ” ([17]).

فإنّ الحكم الثاني المخالف لما روي سابقاً رهن حدوث تغير في جانب الموضوع أو تبدل الملاك أو غير ذلك من العناوين المؤثرة لتبدّل الحكم.

12ـ روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال: “إنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من اجل الحاجة، فأمّا اليوم فلا بأس به ” ([18]).

13ـ روى محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال: “كنّا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، وأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه” ([19]).

14ـ روى الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: قلت له: إنّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم، قال: فقال: “إنّما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام، فلمّا ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسّمها أمير المؤمنين(عليه السلام) على الورق ” قال الحكم: قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل؟ أم ورق؟ فقال: “الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية، انّهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكلّ بعير، مائة درهم، فذلك عشرة آلاف ”.

قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال: “ما حال عليه الحول ذكْران كلّها ” ([20]).

إنّ المشكلة في المقرر من الديات الست من وجوه:

الأول: عدم وجود التعادل والتساوي بين الأمور الست في بدء الأمر، الواردة في بعض الأحاديث.

15ـ روى عبدالرحمن بن الحجاج دية النفس بالشكل التالي:

أ: مائة إبل كانت في الجاهلية وأقرّها رسول الله.

ب: مائتا بقر على أهل البقر.

ج: ألف شاة ثنية على أهل الشاة.

د: ألف دينار على أهل الذهب.

هـ: عشرة آلاف درهم على أهل الورق.

و: مائتا حلّة على أهل اليمن([21]).

فأين قيمة مائتي حلة من قيمة مائة إبل أو غيرها؟! فقد أوجد ذلك مشكلة في أداء الدية خصوصاً إذا قلنا بما هو المشهور من أنّ اختيار أي واحد منها بيد القاتل، فإذاً كيف يتصور التخيير بين الأٌقل والأكثر؟!

والجواب انّه من المحتمل أن تكون جميع هذه الموارد متقاربة القيمة، لأنّ الحلل اليمانية وإن كانت زهيدة الثمن إلا انّ صعوبة اقتنائها حال دون انخفاض قيمتها.

وعلى فرض انخفاض قيمتها لما كان للجاني اختيار الحلل أخذاً بالمتيقن من مورد النص للجاني.

الثاني: المراد من الورق الوارد في النصوص هو الدينار والدرهم المسكوكين الرائجين، وهذا غير متوفر في غالب البلدان، لأنّ المعاملات تتم بالعملة الرائجة في كلّ بلد، وهي غير النقدين، وعلى فرض وجود النقدين في الأعصار السابقة، فليسا رائجين.

الثالث: لم ترد في النصوص الاجتزاء بالعملة الرائجة فما ورد من الدينار والدرهم فغير رائجين وما هو الرائج اليوم كالعملة الورقية فلم يرد فيها نصّ.

والجواب عن الأخيرين هو انّ تقويم دية النفس بالأنعام أو الحلل، لم يكن لخصوصية فيها دون غيرها، بل لأجل انّ قلّة وجود النقدين كانت سبباً لتعامل الناس بالأجناس فكان الثمن أيضاً جنساً كالمثمن ولما كثر الورق، قسّمها الإمام على الورق.

وهذا يعرب عن أنّ الدية الواقعية هو قيمة هذه الأنعام والحلل، لا أنفسها بما هي هي، بنحو لو أدى قيمتها لما أدّى الدية الواقعية.

ولو صحّ ذلك فلا فرق عندئذٍ بين النقدين والعملة الرائجة في البلاد هذه الأيام، إذ الغرض أداء قيمة النفس بأشكالها المختلفة.

16ـ روى الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألت عن الوبا يكون في ناحية المصر فيتحول الرجل إلى ناحية أخرى، أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره.

فقال: “لا بأس إنّما نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك لمكان ربيئة كانت بحيال العدو فوقع فيهم الوبا فهربوا منه، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): الفارّ منه كالفار من الزحف كراهية أن يخلو مراكزهم ” ([22]).

فدلّ الحديث على أنّ النهي كان بملاك خاص، وهو انّ الخروج كان سبباً لضعف النظام الإسلامي وإلاّ فلا مانع من أن يخرجوا منه بغية السلامة.

17ـ روى علي بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): القوم يكونون في البلد فيقع فيه الموت، ألهم أن يتحوّلوا عنها إلى غيرها، قال: “نعم ”، قلت: بلغنا انّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عاب قوماً بذلك، فقال: “أولئك كانوا ربيئة بازاء العدو فأمرهم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أن يثبتوا في موضعهم ولا يتحولوا عنه إلى غيره، فلما وقع فيهم الموت تحولوا من ذلك المكان إلى غيره، فكان تحويلهم عن ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف ” ([23]).

18ـ روى عبدالله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله(صلى الله عليه وآله وسلم): لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحرّ المملوكة اليوم، إنّما كان ذلك حيث قال الله عزّوجل: “ومن لم يستطع منكم طولاً ” والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل([24]).

فالحديث يهدف إلى تفسير قوله سبحانه:

(ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكحَ المُحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) ([25]).

فالآية تعلّق جواز تزويج الأمة بعدم الاستطاعة على نكاح الحرة لأجل غلاء مهرها بخلاف مهر الأمة فانّها كانت زهيدة الثمن.

فإذا عاد الزمان إلى غير هذا الوضع وصار مهر الأمة والحرة على حدّ سواء بل كان مهر الحرة أقل فلا ينبغي أن يتزوج المملوكة فقد غيرت الظروف جواز الحكم إلى كراهته أو تحريمه.

19ـ روى بكير بن محمد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال سأله رجل وأنا حاضر، فقال: يكون لي غلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه، فهل أعتقه أحبّ إليك أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: “إنّ العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة أفضل، فإن كان الناس حسنة حالُهم، فالعتق أفضل، وإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل، وبيع هذا أحبّ إلي إذا كان بهذه الحال ” ([26]).

20ـ روى محمد بن سنان، عن الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام) في حديث: “ليس بين الحلال والحرام إلا شيء يسير، يحوله من شيء إلى شيء فيصير حلالاً وحراماً ” ([27]).

هذه بعض ما وقفنا عليه، ولعلّ الباحث في غضون الجوامع الحديثية يقف على أكثر من ذلك.

حصيلة الروايات

إنّ الإمعان في مضامين هذه الروايات يثبت انّ تغير الحكم إنّما كان لإحدى الجهات التالية:

1ـ كان الحكم، حكماً حكومياً وولائياً نابعاً من ولاية النبي على إدارة المجتمع وحفظ مصالحه، ومثل هذا الحكم لا يكون حكماً شرعياً إلهياً نزل به أمين الوحي عن ربّ العالمين، بل حكماً مؤقتاً يدور مدار المصالح والمفاسد التي أوجبت تشريع هذا النوع من الأحكام.

ومن هذا القبيل النهي عن إخراج اللحم من منى قبل ثلاثة أيام، أو النهي عن أكل لحوم الحمير، ولذلك قال الإمام بعد تبيين علّة النهي إنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن، مشيراً إلى أنّه لم يكن هذا النهي كسائر النواهي النابعة من المصالح والمفاسد الذاتية كالخمر والميسر بل نجم عن مصالح ومفاسد مؤقتة.

ونظيرهما النهي من الخروج عن مكان ظهر فيه الطاعون، حيث إنّ النهي كان لأجل انّ تحوّلهم من ذلك المكان كان أشبه بالفرار من الزحف فوافاهم النهي فإذا انتفى هذا القيد فلا مانع حينئذٍ من خروجهم.

2ـ انّ تبدل الحكم كان لأجل انعدام الملاك السابق، وظهور ملاك مباين، كما هو الحال في حديث الدينارين بخلاف عصر الإمام الصادق حيث كان يعطون من السنة إلى السنة.

ومثله جواز نكاح الأمة مع القدرة على الحرة، لأنّ ملاك الجواز هو غلاء مهر الحرة، وقد انتفى في ذلك العصر، بل صار الأمر على العكس كما في نفس الرواية.

3ـ عروض عنوان محرم عليه، ككونه لباس الشهرة أو رمي اللابس بالجنون كما في أحاديث الألبسة، كما يمكن أن يكون من قبيل تبدّل الملاك، فقد ورد النهي في عصر مقفر، جدب، واين هو من عصر الخصب والرخاء؟!

4ـ كون الملاك أوسع كما هو الحال بالاكتفاء بالدرهم والدينار في دية النفس، في عصر الإمام علي(عليه السلام) فانّ الملاك توفر ما يقوّم به دم المجني عليه، ففي أهل الإبل الإبل، وفي أهل البقر والغنم بهما، وفي أهل الدرهم والدينار بهما.

نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء

إنّ تأثير الظروف في تفسير الروايات والفتاوى في كلام الفقهاء أمر غير عزيز، وقد وقفوا على ذلك منذ أمد بعيد، ونذكر هنا مقتطفات من كلامهم:

1. الصدوق (306 ـ 381هـ)

1ـ روى الصدوق في الفقيه عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) انّه قال: “الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم ”.

ثمّ قال الصدوق في شرح الحديث: ذلك في أوّل الإسلام وابتدائه، وقد نقل عنه(صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً انّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاط([28]).

قال الفيض الكاشاني بعد نقل الحديث: التلحّي إدارة العمامة تحت الحنك، والاقتعاط شدُّها من غير إدارة، وسُنّة التلحّي متروكة اليوم في أكثر بلاد الإسلام كقصر الثياب في زمان الأئمة، فصارت من لباس الشهرة المنهي عنها([29]).

2. العلاّمة الحلّي (648 ـ 726هـ)

قال في مبحث تجويز النسخ: الأحكام منوطة بالمصالح، والمصالح تتغير بتغير الأوقات، وتختلف باختلاف المكلّفين، فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به، ومفسدة لقوم في زمان آخر فينهى عنه([30]).

3. الشيخ الشهيد محمد بن مكي العاملي (المتوفى عام 786هـ)

قال: يجوز تغيير الأحكام بتغير العادات كما في النقود المتعاورة([31]). والأوزان المتداولة، ونفقات الزوجات والأٌقارب فانّها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه، وكذا تقدير العواري بالعوائد.

ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق، فالمروي تقديم قول الزوج، عملاً بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول.

ومنه: إذا قدّم بشيء قبل الدخول كان مهراً إذا لم يسم غيره، تبعاً لتلك العادة فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة، واحتساب ذلك من مهر المثل([32]).

فقد أشار بقوله: “ينبغي تقديم قول الزوجة ” إلى مسألة التنازع بينهما فيما إذا ادّعت الزوجة بعد الدخول بعدم تسلم المهر، وادّعى الرجل تسليمه إليها، فقد روى الحسن بن زياد، قال: إذا دخل الرجل بامرأته، ثمّ ادّعت المهر وقال: قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين([33]).

غير انّ لفيفاً من الفقهاء حملوا الرواية على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول وإلاّ فالبينة على الزوج.

قال صاحب الجواهر: الظاهر انّ مبنى هذه النصوص على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول، بل قيل إنّ الأمر كذلك كان قديماً، فيكون حينئذٍ ذلك من ترجيح الظاهر على الأًصل([34]).

4. المحقق الأردبيلي (المتوفى 993هـ)

قال: ولا يمكن القول بكلية شيء بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة، والأشخاص وهو ظاهر، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف، امتياز أهل العلم والفقهاء، شكر الله سعيهم ورفع درجاتهم([35]).

5. صاحب الجواهر (المتوفى 1266هـ)

قال في مسألة بيع الموزون مكيلاً وبالعكس: إنّ الأقوى اعتبار التعارف في ذلك وهو مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة([36]).

6. الشيخ الأنصاري (1214 ـ 1281هـ)

وقال الشيخ الأنصاري في بحث ضمان المثلي والقيمي: بقي الكلام في أنّه هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة والجمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف أم لا؟ الأقوى بل المتعين هو الأول بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب وغيرهم والمصرح به في محكي التذكرة والإيضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفازة ويحتمل آخر مكان أو زمان يخرج المثل فيه عن المالية([37]).

7. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (1294 ـ 1373هـ)

قال في تحرير المجلة في ذيل المادة 39: “لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان ” قد عرفت أنّ من أصول مذهب الإمامية عدم تغيير الأحكام إلا بتغيير الموضوعات امّا بالزمان والمكان والأشخاص، فلا يتغير الحكم ودين الله واحد في حقّ الجميع لا تجد لسنّة الله تبديلاً، وحلال محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك.

نعم يختلف الحكم في حقّ الشخص الواحد باختلاف حالاته من بلوغ ورشد وحضر وسفر وفقر وغنى وما إلى ذلك من الحالات المختلفة، وكلّها ترجع إلى تغيير الموضوع فيتغير الحكم فتدبر ولا يشتبه عليك الأمر([38]).

الظاهر انّه يريد من قوله: “امّا بالزمان والمكان والأشخاص فلا يتغير الحكم ” أنّ مرور الزمان لا يوجب تغيير الحكم الشرعي بنفسه، وأما إذا كان مرور الزمان سبباً لطروء عناوين موجبة لتغير الموضوع فلا شكّ انّه يوجب تغير الحكم وقد أشار إليه في ذيل كلامه.

8. السيد الإمام الخميني(1320 ـ 1409هـ)

قال: إنّي على اعتقاد بالفقه الدارج بين فقهائنا وبالاجتهاد على النهج الجواهري، وهذا أمر لابدّ منه، لكن لا يعني ذلك انّ الفقه الإسلامي لا يواكب حاجات العصر، بل انّ لعنصري الزمان والمكان تأثيراً في الاجتهاد، فقد يكون لواقعة حكم لكنّها تتخذ حكماً آخر على ضوء الأُصول الحاكمة على المجتمع وسياسته واقتصاده([39]).

وقد طرح هذه المسألة غير واحد من أعلام السنّة.

1ـ منهم ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ) فقد عقد في كتابه فصلاً تحت عنوان “تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأموال والنيات والعوائد”.

يقول في ذيل هذا الفصل:

هذا فصل عظيم النفع، ووقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم انّ الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فانّ الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلّها، ورحمة كلّها، ومصالح كلّها، وحكمة كلّها، فكلّ مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة([40]).

2ـ ومنهم: أبو إسحاق الشاطبي (المتوفى 790هـ) في الموافقات، قال: المسألة العاشرة: إنّا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد والأحكام العادية تدور معه حيثما دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز([41]).

وقال في موضع آخر: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك انّ المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلّفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل([42]).

3ـ ومنهم: العلاّمة محمد أمين أفندي الشهير بـ “ابن عابدين ” مؤلف كتاب “مجموعة رسائل ” قال ما هذا نصّه:

اعلم أنّ المسائل الفقهية إمّا أن تكون ثابتة بصريح النص، وإمّا أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأي، وكثيراً منها ما يبينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلاً، ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد انّه لابدّ فيه من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أوّلاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم مقام وأحسن أحكام، ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنّه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً في قواعد مذهبه([43]).

4ـ ومنهم: الفقيه الأستاذ أحمد مصطفى الزرقاء في كتابه “المدخل الفقهي العام ”، قال: الحقيقة ان الأحكام الشرعية التي تتبدّل بتبدّل الموضوعات مهما تغيرت باختلاف الزمان، فانّ المبدأ الشرعي فيها واحد وليس تبدّل الأحكام إلا تبدّل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع، فانّ تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحدّد في الشريعة الإسلامية بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاً وأنجح في التقويم علاجاً.

ثمّ إنّ الأستاذ جعل المنشأ لتغيير الأحكام أحد أمرين:

أ: فساد الأخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع، وأسماه بفساد الزمان.

ب: حدوث أوضاع تنظيمية ووسائل فرضية وأساليب اقتصادية.

ثمّ إنّه مثـّـل لكلّ من النوعين بأمثلة مختلفة اقتبس بعضها من رسالة “نشر العرف ” للشيخ ابن عابدين، ولكنّه صاغ الأمثلة في ثوب جديد([44]).

5ـ ومنهم: الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه “أصول الفقه الإسلامي ” فقد لخص ما ذكره الأستاذ السابق وقال في صدر البحث:

تغير الأحكام بتغير الأزمان:

إنّ الأحكام قد تتغير بسبب تغير العرف أو تغير مصالح الناس أو لمراعاة الضرورة أو لفساد الأخلاق وضعف الوازع الديني أو لتطور الزمن وتنظيماته المستحدثة، فيجب تغير الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة واحقاق الحق والخير، وهذا يجعل مبدأ تغير الأحكام أقرب إلى نظرية المصالح المرسلة منها إلى نظرية العرف([45]).

وقبل تطبيق هذا الأصل على موارده نود أن نشير إلى أمور يتبين بها حدّ هذا الأصل:

الأول: حصر التشريع في الله سبحانه دلّت الآيات القرآنية على حصر التشريع في الله سبحانه وانّه ليس مشرع سواه، قال سبحانه: “إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدِّينُ القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون”([46]).

والمراد من الحكم هو الحكم التشريعي بقرينة قوله: “أمرَ أن لا تعبُدوا إلا إياهُ ” وهذا أمر أوضحنا حاله في موسوعتنا “مفاهيم القرآن ”.

وينبغي التأكيد على نكتة؛ وهي انّ تغير الحكم وفق الزمان والمكان يجب أن لا يتنافى مع حصر التشريع بالله سبحانه.

الثاني: خلود الشريعة

دلّ القرآن والسنّة على خلود الشريعة الإسلامية، وانّ الرسول خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب، وشريعته خاتمة الشرائع، فحلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة وبذلك تضافرت الآيات والروايات وقد تقدم.

فاللازم أيضاً أن لا يكون أي تناف بين خلود الشريعة وتأثير الزمان والمكان على الاستنباط.

ومن حسن الحظ انّ الأستاذ أحمد مصطفى الزرقاء قد صرح بهذا الشرط، وهو انّ عنصري الزمان والمكان لا تمسان كرامة الأحكام المنصوصة في الشريعة، وإنّما يؤثران في الأحكام المستنبطة عن طريق القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وقال ما هذا نصّه:

قد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنّ الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، أي التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة، وهي المقصودة من القاعدة المقررة “تغيير الأحكام بتغير الزمان ”.

أمّا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة، الناهية كحرمة المحرمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود، والتزام الإنسان بعقده، وضمان الضرر الذي يلحقه بغيره وسريان إقراره على نفسه دون غيره، ووجوب منع الأذى وقمع الإجرام، وسد الذرائع إلى الفساد وحماية الحقوق المكتسبة، ومسؤولية كلّ مكلّف عن عمله وتقصيره، وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيره، إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها ومقاومة خلافها، فهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان، بل هي الأُصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة المحدثة([47]).

وكلامه صريح في أنّ المتغير عندهم هو الأحكام الاجتهادية لا الأحكام المنصوصة، ويريد من الأحكام الاجتهادية ما استنبطه المجتهد من القواعد الخاصة، كالقياس والمصالح المرسلة، وقد صرّح بذلك الدكتور وهبة الزحيلي حيث قال: وذلك كائن بالنسبة للأحكام الاجتهادية – القياسية أو المصلحية – المتعلقة بالمعاملات أو الأحوال المدنية من كلّ ما له صلة بشؤون الدنيا وحاجات التجارة والاقتصاد وتغير الأحكام فيها في حدود المبدأ الشرعي، وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد.

أمّا الأحكام التعبدية والمقدرات الشرعية وأصول الشريعة الدائمة، فلا تقبل التبديل مطلقاً، مهما تبدل المكان وتغير الزمان، كحرمة المحارم، ووجوب التراضي في العقود، وضمان الضرر الذي يلحقه الإنسان بغيره، وسريان اقراره على نفسه، وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيره([48]).

نعم، نقل تقديم بعض الأحكام الاجتهادية على النص عن أحمد بن أدريس المالكي، ونجم الدين أبو ربيع المعروف بالطوفي، وبما انّا لم نقف على نصوص كلامهم نتوقف عن القضاء في حقهم.

وعلى أي تقدير يجب على من يقول بتأثير العاملين على استنباط الحكم الشرعي أن يحددهما بشكل لا تمس الأصلين المتقدمين أي نحترز أولاً عن تشريع الحكم، وثانياً عن مس كرامة تأييد الأحكام، وعلى ذلك فلا فرق بين الأحكام الاجتهادية والمنصوصة إذا كان الأصلان محفوظين.

الثالث: انّ المراد من تأثير الزمان والمكان على الاستنباط، هو أن يكون تغير الوضع موجباً لتبدل الحكم من دون أن يكون في النص إشارة إلى هذا النوع من التغيير، وإلاّ فلو كان التشريع الأول متضمناً لتغير الحكم في الزمان الثاني فهو خارج عن موضوع بحثنا وإن كان يمكن الاستئناس به، وعلى ذلك تخرج الموارد التالية عن موضوع البحث.

أ: اختلاف الحكم الشرعي في دار الحرب مع غيرها، مثلاً لو ارتكب المسلم فعلاً يستتبع الحد فلا يقام عليه في دار الحرب، بخلاف ما لو كان في دار الإسلام.

قال أمير المؤمنين(عليه السلام): “لا يقام على أحد حدّ بدار العدو ” ([49]).

ب: من زنى في شهر رمضان نهاراً كان أو ليلاً عوقب على الحد لانتهاكه الحرمة، وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف([50]).

ج: اختلاف المجاهدين والمنفقين قبل الفتح وبعده، يقول سبحانه: “لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ” ([51]).

د: نسخ الحكم في الزمان الثاني، كما في قوله سبحانه: “يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتُمُ الرسول فقدِّموا بين يدي نجواكم صدقة ”([52]).

فقد نسخ بقوله سبحانه: “أأشفقتم أن تقدِّموا بين يدي نجواكم صدقاتٍ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم…”([53]).

هـ: تغير الأحكام بطروء العناوين الثانوية كالضرر والحرج وتقديم الأهم على المهم، والنذر والعهد واليمين وما أشبه ذلك.

وحصيلة الكلام أنّ محور البحث هو انّ الظروف المختلفة هي العامل الوحيد لتغير الأحكام بعد التشريع الأول، وهذه هي التي تبعث الفقيه على الإمعان في بقاء التشريع الأول أو زواله، وأمّا إذا قام الشارع بنفسه ببيان اختلاف الحكمين في الظرفين فهو خارج عن محط البحث وان كان ربما يقرّب فكرة التأثير، ويستأنس بها المجتهد. أو كان التغيير لأجل طروء عناوين ثانوية كالاضطرار والحرج فهو خارج عن محط البحث وبذلك يعلم انّ استناد بعض من نقلنا نصوصهم من أعلام السنّة إلى تلك العناوين، خروج عن مصب البحث.

الرابع: إذا قلنا بتأثير الزمان والمكان على الاستنباط، فالحكم المستنبط عندئذٍ حكم واقعي وليس حكماً ظاهرياً كما هو معلوم، لعدم أخذ عنوان الشكّ في موضوعه ولا حكماً واقعياً ثانوياً الذي يعتمد على عنواني الضرر والحرج أو غير ذلك من العناوين الثانوية، فالمجتهد يبذل جهده في فهم الكتاب والسنّة لاستنباط الحكم الشرعي الواقعي في هذه الظروف، ويكون حكمه كسائر الأحكام التي يستنبطها المجتهد في غير هذا المقام، فالحكم بجواز بيع الدم أو المني أو سائر الأعيان النجسة التي ينتفع بها في هذه الأيام ليس حكماً ظاهرياً ولا مستخرجاً من باب الضرر والحرج، وإنّما هو حكم واقعي كسابقه (أي التحريم) غير انّ الحكم السابق كان مبنياً على عدم الانتفاع بالأعيان النجسة انتفاعاً معتداً به، وهذا الحكم مبني على تبدل الموضوع.

وإن شئت قلت بتبدل مصداق الموضوع إلى مصداق موضوع آخر، تكون الحرمة والجواز كلاهما حكمين شرعيين واقعيين.

تطبيقات عملية

إذا وقفت على الروايات الواردة حول تأثير الزمان والمكان، وعلى كلمات المحقّقين من الفريقين في ذلك المضمار فآن الاوان للبحث عن التطبيقات والفروع المستنبطة على ضوء ذلك الأصل، وبما انّ تأثير الزمان والمكان على الاستنباط ليس تأثيراً عشوائياً بل هو خاضع لمنهاج خاص يسير على ضوئه، فلذلك نذكر الأمثلة تحت ضوابط معينة لئلا تقع ذريعة إلى إنكار ثبات الأحكام ودوامها:

الأول: تأثيرهما في تطبيق الموضوعات على مواردها لا شكّ انّ هناك أموراً وقعت موضوعاً لأحكام شرعية نظير:

1ـ الاستطاعة:قال سبحانه:“ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ” ([54]).

2ـ الفقر: قال سبحانه: “إنـّما الصّدقاتُ للفقراء والمساكين… وابن السبيل ” ([55]).

3ـ الغنى: قال سبحانه: “ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف” ([56]).

4ـ بذل النفقة للزوجة: قال سبحانه: “أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكُم ” ([57]).

5ـ إمساك الزوجة بالمعروف: قال سبحانه: “فامسكوهنّ بمعروفٍ أو سرّحوهنّ بمعروف ” ([58]).

ومن الواضح انّ مصاديق هذه الموضوعات تتغير حسب تغير اساليب الحياة، فالإنسان المستطيع بالأمس للحجّ، لا يعد مستطيعاً اليوم، لكثرة حاجات الإنسان في الزمان الثاني دون الأول، وبذلك يتضح حال الفقر والغنى، فربّ غني بالأمس فقير اليوم.

ـ كما أنّ نفقة الزوجة في السابق كانت منحصرة في الملبس والمأكل والمسكن، وأمّا اليوم فقد ازدادت حاجاتها على نحو لو لم يقم الرجل ببعض تلك الحاجات يعد عمله بخساً لحقها، وامتناعاً من بذل نفقتها.

ـ إنّ المثلي والقيمي والمكيل والموزون موضوعات للأحكام الشرعية، مثلاً: لا تجوز معاوضة المتماثلين إذا كان مكيلاً أو موزوناً إلا بمثله قدراً ووزناً، دون المعدود والموزون، فيجوز تبديلهما بأكثر منهما فالمثلي يضمن بالمثلي، والقيمي بالقيمي، وقد عرِّف المثلي بكثرة المماثل، والقيمي بقلّته، ولذلك عُدت الثياب والأواني من القيميات، لكن صارا اليوم بفضل الصناعة الحديثة، مثليين.

ثمّ إنّ المتبع في كون شيء مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً هو عرف البلد الذي يتعامل فيه وهو يختلف حسب اختلاف الزمان والمكان.

وبذلك اتضح انّ عنصري الزمان والمكان يؤثران في صدق المفاهيم في زمان دون زمان.

الثاني: تأثيرهما في تغير الحكم بتغير مناطه لا شكّ انّ الأحكام الشرعية تابعة للملاكات والمصالح والمفاسد، فربما يكون مناط الحكم مجهولاً ومبهماً، وأخرى يكون معلوماً بتصريح من قبل الشارع، والقسم الأول خارج عن محلّ البحث، وأمّا القسم الثاني فالحكم دائر مدار مناطه وملاكه.

فلو كان المناط باقياً فالحكم ثابت، وأمّا إذا تغير المناط حسب تغير الظروف فيتغير الحكم قطعاً، مثلاً:

1ـ لا خلاف في حرمة بيع الدم بملاك عدم وجود منفعة محلّلة فيه، ولم يزل حكم الدم كذلك حتى اكتشف العلم له منفعة محلّلة تقوم عليها رحى الحياة، وأصبح التبرع بالدم إلى المرضى كإهداء الحياة لهم، وبذلك حاز الدم على ملاك آخر فحلّ بيعه وشراؤه([59]).

قال السيد الإمام الخميني: الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك([60])، وعلى ذلك تعارف من بيع الدم من المرضى وغيرهم لا مانع منه فضلاً عمّا إذا صالح عليه أو نقل حق الاختصاص ويجوز نقل الدم من بدن إنسان إلى آخر، وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه، والأحوط أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقاً، لا مقابل الدم ولا يترك الاحتياط ما أمكن.

2ـ انّ قطع أعضاء الميت أمر محرّم في الإسلام، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): “ إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ”([61])، ومن الواضح انّ ملاك التحريم هو قطع الأعضاء لغاية الانتقام والتشفـّي، ولم يكن يومذاك أي فائدة تترتّب على قطع أعضاء الميت سوى تلبية للرغبة النفسية – الانتقام – ولكن اليوم ظهرت فوائد جمّة من وراء قطع أعضاء الميت، حيث صارت عملية زرع الأعضاء أمراً ضرورياً يستفاد منها لنجاة حياة المشرفين على الموت. ويمكن أن يكون من هذه المقولة المثال التالي:

3ـ لا شكّ انّ التوالد والتناسل أمر مرغوب في الشرع. روى محمد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: “تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأمم غداً يوم القيامة ” ([62]).

وروى جابر عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: “قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): ما يمنع المؤمن أن ينفذ أهلاً لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بـلا إله إلا الله ” ([63]).

حتى أنّه سبحانه يمن على عباده بكثرة المال والبنين، ويقول: “استغفروا ربّكم إنَّه كانَ غفّاراً* يرسل السّماء عليكم مدراراً* ويمددكم بأموال وبنين ” ([64]).

إلى غير ذلك من الآيات والروايات الحاثة على تكثير النسل، لكن ربما تعتري البلاد أزمة اقتصادية وثقافية خانقة لا تتمكن من توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها نتيجة كثافة سكّانها، فعند ذلك ينقلب ملاك الحكم الاستحبابي إلى غيره، لأنّ هدف الشارع من تكثير النسل هو توفير العزّة والمنعة، فاذا تعسّر فحينها يكون تحديد النسل هو الحل المطلوب.

وهناك أمثلة أخرى لم نستعرضها لعدم ثبوت تغيير الملاك عندنا، كصناعة التماثيل فربما يتصور انّ الملاك في التحريم هو كون صناعة التماثيل ذريعة لعبادة أصحابها، وأمّا اليوم فقد انتفى ذلك الملاك وعادت من الفنون الجميلة.

هذا بالنظر إلى البلاد الإسلامية، وأمّا بالنظر إلى دول جنوب آسيا فالتجسيم هناك رمز العبادة والشرك وذريعة إليه فهل يكفي في الحلية خلو العمل من الملاك في بلد خاص، أو يجب أن يكون كذلك في كافة البلدان أو أغلبها، والثاني هو المتعين.

الثالث: تأثيرهما في كشف مصاديق جديدة للموضوع

إنّ الزمان والمكان كما يؤثران في تغير الملاك وتبدّله، كذلك يؤثران في إسراء الحكم إلى موضوع لم يكن موجوداً في عصر التشريع وذلك بفضل الملاك المعلوم، ولنذكر هنا أمثلة:

1ـ انّ السبق والرماية من التمارين العسكرية التي يكتسب بها المهارة اللازمة للدفاع عن النفس وللقتال والظاهر من بعض الروايات حصرها في أمور ثلاثة.

روى حفص بن غياث، عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: “لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل – يعني: النضال – ” ([65]).

وروى عبدالله بن سنان عنه(عليه السلام) قال: سمعته يقول: “لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل – يعني النضال – ” ([66]).

وروى الإمام الصادق(عليه السلام) عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه كان يقول: “إنّ الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام ” ([67]).

ومن المعلوم انّ المناط للسبق بهذه الأمور هو تقوية البنية الدفاعية، فتحصيل هذا الملاك في هذه الأعصار لا يقتصر على السبق بهذه الأمور الثلاثة، بل يتطلب لنفسه وسائل أخرى أكثر تطوراً.

قال الشهيد الثاني في “المسالك ”: لا خلاف بين المسلمين في شرعية هذا العقد، بل أمر به النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في عدّة مواطن لما فيه من الفائدة المذكورة هي من أهم الفوائد الدينية لما يحصل بها من غلبة العدو في الجهاد لأعداء الله تعالى، الذي هو اعظم اركان الإسلام ولهذه الفائدة يخرج عن اللهو واللعب المنهي عن المعاملة عليهما([68]).

فإذا كانت الغاية من تشريعها الاستعداد للقتال والتدرب للجهاد، فلا يفرق عندئذ بين الدارج في زمن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وغيره أخذاً بالملاك المتيقن.

وعلى ذلك فالحصر ناظر إلى السبق فيما يعد لهواً كاللعب بالحمام كما في رواية عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: “كلّ لهو.. باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته فانّهن حقّ ” ([69]).

2ـ الدفاع عن بيضة الإسلام قانون ثابت لا يتغير، وإليه يرشد قوله سبحانه: “وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوَّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوكم ” ([70])، فكان الدفاع في الصور السابقة بالسهم والنصل والسيف وما أشبه ذلك، وأمّا اليوم وفي ظل التقدم العلمي الهائل، فقد أصبحت المعدات الحربية تدور حول الدبابات والمدرعات والحافلات والطائرات المقاتلة والبوارج البحرية.

3ـ أمر الإسلام بنشر الثقافة والتعليم والتربية وكانت الوسائل المستخدمة في هذا الصدد يوم ذاك لا تتعدى أموراً بسيطة كالمداد والدواة، ولكن اليوم في ظل التقدم العلمي فقد أصبحت وسائل التعليم متطورة للغاية حتى شملت الكامبيوتر والتلفزة والاذاعة وشبكة المعلومات “الانترنت ”.

4ـ لقد ذهب المشهور إلى تخصيص الاحتكار بأجناس معدودة.

روى السكوني، عن الإمام الصادق عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: “الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب ” ([71]).

وروى غياث، عن الإمام الصادق(عليه السلام)، قال: “ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ” ([72]).

وقد ذهب الشيخ الطوسي في النهاية بعد عدها إلى أنّه لا يكون الاحتكار في سوى هذه الأجناس وتبعه لفيف من الفقهاء([73]).

وثمة احتمال آخر وهو انّ الأجناس الضرورية يومذاك كانت منحصرة بما ورد في الروايات على نحو ينجم عن احتكارها أزمة في المجتمع الإسلامي، دون سائر الأجناس، وأمّا اليوم فلا شكّ انّه اتسعت الحاجات وتغيرت فعاد ما لم يكن ضرورياً في الماضي أمراً ضرورياً في عصرنا هذا، فلو أوجد الحكرة في غير هذه الأجناس نفس الأزمة، يكون الجميع على حد سواء، خصوصاً وانّ الحلبي روى عن الإمام الصادق(عليه السلام) انّه قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به، هل يصلح ذلك، ثمّ قال: “إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فانّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام ” ([74]).

فإذا كان الميزان هو توفير السعة على الناس وعدمه فلا فرق بين الطعام وغيره فلا يبعد أن تعم حرمة الحكرة إلى غيره.

إنّ من المعلوم انّ الأحكام الشرعية تابعة للملاكات فانّها شرعت على أساس المصالح والمفاسد، وهذا يقتضي استيعاب الحكرة لغير ما نصّ عليه، وقد عرفت أنّ الروايات الحاصرة ناظرة إلى عمدة ما يحتاج إليه الناس في العصور الماضية.

وهذا هو خيرة صاحب الجواهر فانّه قال: بل هو كذلك في كلّ حبس لكلّ ما تحتاجه النفوس المحترمة ويضطرون إليه ولا مندوحة لهم عنه من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها، من غير تقييد بزمان دون زمان، ولا أعيان دون أعيان، ولا انتقال بعقد، ولا تحديد بحدّ، بعد فرض حصول الاضطرار.. بل لا يبعد حرمة قصد الاضطرار بحصول الغلاء ولو مع عدم حاجة الناس ووفور الأشياء، بل قد يقال بالتحريم بمجرد قصد الغلاء وحبه وإن لم يقصد الإضرار، ويمكن تنزيل القول بالتحريم على بعض ذلك([75]).

وقال أيضاً: لو اعتاد الناس طعاماً في أيام القحط مبتدعاً جرى فيه الحكم لو بني فيه على العلة وفي الأخبار ما ينادي بأنّ المدار على الاحتياج وهو مؤيد للتنزيل على المثال، وإن كان فيه ما لا يخفى([76]).

وإلى ذلك ذهب فقيه عصره السيد الاصفهاني، قال: الاحتكار وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به الغلاء حرام مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفاية.. وإنّما يتحقـّق الاحتكار بحبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن، وكذا الزيت والملح على الأحوط لو لم يكن الأقوى، بل لا يبعد تحققه في كلّ ما يحتاج إليه عامة أهالي البلد من الأطعمة كالارز والذرّة بالنسبة إلى بعض البلاد([77]).

وقال المحقـّق الحائري: إذا فرض الاحتياج إلى غير الطعام من الأمور الضرورية للمسلمين كالدواء والوقود في الشتاء بحيث استلزم من احتكارها الحرج والضرر على المسلمين فمقتضى أدلة الحرج والضرر حرمته وإن لم يصدق عليه لغة الاحتكار.

ويمكن التمسّك بالتذييل الذي هو في مقام التعليل بحسب الظاهر المتقدم في معتبر الحلبي، بناء على أنّه إذا كان الظاهر أنّ التعليل بأمر ارتكازي فيحكم بإلغاء قيد الطعام، لأنه ليس بحسب الارتكاز إلا من جهة توقّف حفظ النفس عليه، فإذا وجد الملاك المذكور في الدواء مثلاً فلا ريب انّه بحكمه عرفاً، وهذا يوجب إلغاء الخصوصية المأخوذة في التعليل([78]).

أقول: إنّ صاحب الجواهر والمحقـّق الحائري حكما بتحريم الاحتكار لأجل الاضطرار، فصارت الحرمة حكماً ثانوياً.

ولكن الحقّ انّ الحرمة حكم أوّلي لما عرفت من أنّ الملاك هو كون الناس في السعة والضيق فيجوز الأول، ويحرم في الثاني، ولا أظن انّ الضيق الناجم عن احتكار الدواء للمرضى والجرحى أقل وطأة من حكر الملح والسمن والزيت([79]).

الرابع: تأثيرهما في تغير أساليب تنفيذ الحكم

1ـ تضافرت النصوص على حلّية الأنفال للناس، ومن الأنفال: الآجام والأراضي الموات، وقد كان انتفاع الناس بها في الأزمنة الماضية لا يورث مشكلة في المجتمع، وذلك لبساطة الأدوات التي تستخدم في الاستفادة المحدودة من الأنفال. فلم يكن هناك أي ملزم للحد من انتفاع الناس من الأنفال، وأمّا اليوم فقد تطورت أساليبُ الانتفاع من الأنفال وازداد جشع الإنسان حيالها، فدعت الضرورة إلى وقف الاستغلال الجشع لهذه الأنفال من خلال وضع قوانين كفيلة بتحديد هذا الانتفاع صيانة للبيئة.

2ـ اتّفق الفقهاء على أنّ الغنائم الحربية تقسم بين المقاتلين على نسق خاص بعد إخراج خمسها لأصحابها، لكن الغنائم الحربية في عصر صدور الروايات كانت تدور حول السيف والرمح والسهم والفرس وغير ذلك، ومن المعلوم انّ تقسيمها بين المقاتلين كان أمراً ميسراً آنذاك، وأمّا اليوم وفي ظل التقدم العلمي الهائل فقد أصبحت الغنائم الحربية تدور حول الدبابات والمدرّعات والحافلات والطائرات المقاتلة والبوارج البحرية، ومن الواضح عدم إمكان تقسيمها بين المقاتلين بل هو أمر متعسّر، فعلى الفقيه أن يتخذ أسلوباً في كيفية تطبيق الحكم على صعيد العمل ليجمع فيها بين العمل بأصل الحكم والابتعاد عن المضاعفات الناجمة عنها.

3ـ انّ الناظر في فتاوى الفقهاء السابقين، فيما يرجع إلى الحج؛ من الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والذبح في منى يحس حرجاً شديداً في تطبيق عمل الحج على هذه الفتاوى، ولكن تزايد وفود حجاج بيت الله عبر الزمان يوماً بعد يوم أعطى للفقهاء رؤى وسيعة في تنفيذ تلك الأحكام على موضوعاتها، فأفتوا بجواز التوسع في الموضوع لا من باب الضرورة والحرج، بل لانفتاح آفاق جديدة أمامهم في الاستنباط.

كانت الفتاوى في الأعصار السابقة على تحديد المطاف بـ 26 ذراعاً ومن المعلوم انّ هذا التحديد كان يرجع فيما إذا كان عدد الحجاج لا يزيد على 100 ألف حاج، وأمّا اليوم فعدد الطائفين تجاوز عن هذا الحد بكثير حتى بلغ عددهم في هذه الأعصار إلى مليوني حاج بل أزيد، فإذا خوطب هؤلاء بالطواف على البيت فهل يفهم منه انّه يجب عليهم الطواف بين الحدين؟ إذ معنى ذلك أن يحرم الكثير من هذه الفريضة، أو يفهم إيجاد التناوب بين الطائفين حتى لا يطوف حاج طوافاً ندبياً إلى أن يفرغ الحجاج عن الفريضة، أو يفهم منه ما فهمه الآخرون من أنّهم يطوفون بالبيت بالأقرب فالأقرب؟ وإلى تينك الحالتين تشير الروايتان التاليتان([80]):

1ـ فقد روى محمد بن مسلم مضمراً، قال: سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت؟ قال: “كان النّاس على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحدّ موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلّها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حدّ ولا طواف له ”.

2ـ محمّد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله(صلى الله عليه وآله وسلم) عن الطواف خلف المقام؟ قال: “ما أحبّ ذلك وما أرى به بأساً، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بداً ”.

والأولى ناظرة إلى الحالة التي يتمكن الحاج من الطواف بين الحدين بلا مشقة كثيرة، ولعلّ الإمام المروي عنه هو أبو جعفر الباقر(عليه السلام)، ولم يكن يوم ذاك زحام كثير؛ والثانية منهما ناظرة إلى عصر الزحام بحيث يعسر للحاج أن يراعي ذلك الحدّ.

3ـ أفتى القدماء بأنّ الإنسان يملك المعادن المركوزة في أرضه تبعاً لها دون أي قيد أو شرط، وكان الداعي من وراء تلك الفتوى هو بساطة الوسائل المستخدمة لذلك، ولم يكن بمقدور الإنسان الانتفاع إلا بمقدار ما يعد تبعاً لأرضه، ولكن مع تطور الوسائل المستخدمة للاستخراج، استطاع أن يتسلط على أوسع مما يعدّ تبعاً لأرضه، فعلى ضوئه لا مجال للإفتاء بأنّ صاحب الأرض يملك المعدن المركوز تبعاً لأرضه بلا قيد أو شرط، بل يحدد بما يعد تبعاً لها عرفاً، وأمّا الخارج عنها فهو إمّا من الأنفال أو من المباحات التي يتوقف تملّكها على إجازة الإمام.

نعم لا ينبغي التأمل في قيام السيرة العقلائية بل وكذا الشرعية ـ وإن انتهت إليها ـ على دخولها في ملك صاحب الأرض بتبع ملكه للأرض فتلحق الطبقة السافلة بالعالية والباطنة بمحتوياتها بالظاهرة أخذاً بقانون التبعية وإن لم يتم هذا الإلحاق من ناحية الإحياء حسبما عرفت ومن ثمّ لو باع ملكه فاستخرج المشتري منه معدناً ملكه وليس للبائع مطالبته بذلك، لأنه باعه الأرض بتوابعها.

ولكن السيرة لا إطلاق لها والمتيقن من موردها ما يعد عرفاً من توابع الأرض وملحقاتها كالسرداب والبئر وما يكون عمقه بهذه المقادير التي لا تتجاوز عن حدود الصدق العرفي فما يوجد أو يتكون ويستخرج من خلال ذلك فهو ملك لصاحب الأرض بالتبعية كما ذكر.

وأمّا الخارج عن نطاق هذا الصدق غير المعدود من التوابع كآبار النفط العميقة جداً وربما تبلغ الفرسخ أو الفرسخين، أو الآبار العميقة المستحدثة أخيراً لاستخراج المياه من عروق الأرض البالغة في العمق والبعد نحو ما ذكر أو أكثر، فلا سيرة في مثله ولا تبعية، ومعه لا دليل على إلحاق نفس الأرض السافلة بالعالية في الملكية فضلاً عن محتوياتها من المعادن ونحوها.

نعم في خصوص المسجد الحرام ورد أنّ الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. ولكن الرواية ضعيفة السند. ومن ثمّ ذكرنا في محله لزوم استقبال عين الكعبة لجميع الأقطار لا ما يسامتها من شيء من الجانبين.

5ـ انّ روح القضاء الإسلامي هو حماية الحقوق وصيانتها، وكان الأسلوب المتبع في العصور السابقة هو أسلوب القاضي الفرد، وقضاؤه على درجة واحدة قطعية، وكان هذا النوع من القضاء مؤمّناً لهدف القضاء، ولكن اليوم لما دبّ الفساد في المحاكم، وقلّ الورع اقتضى الزمان أن يتبدل أسلوب القضاء إلى أسلوب محكمة القضاة الجمع، وتعدّد درجات المحاكم حسب المصلحة الزمانية التي أصبحت تقتضي زيادة الاحتياط.

الخامس: تأثيرهما في بلورة موضوعات جديدة

إنّ التطور الصناعي والعلمي أسفر عن موضوعات جديدة لم يكن لها وجود من ذي قبل، فعلى الفقيه دراسة هذه الموضوعات بدقة وإمعان ولو بالاستعانة بأهل الخبرة والتخصص في ذلك المجال، وها نحن نشير إلى بعض العناوين المستجدة.

1ـ التأمين بكافة أقسامه، فهناك من يريد دراسة هذا الموضوع تحت أحد العناوين المعروفة في الفقه كالصلح والضمان وغيره، مع أنّه عقد مستقل بين العقلاء، فعلى الفقيه دراسة ذلك العنوان كالموجود بين العقلاء.

2ـ لقد ظهرت حقوق عقلائية مستجدّة لم تكن مطروحة بين العقلاء، كحقّ التأليف، وحقّ براءة الاختراع، وحق الطبع، وحق النشر، وغيرها من الآثار الخلاّقة، وهذا ما يعبر عنه بالملكية الفكرية وقد أقرّ بها الغرب واعترف بها رسمياً، ويعدّ المتجاوز على هذه الحقوق متعدياً.

3ـ المسائل المستجدّة في عالم الطب كثيرة منها التلقيح الصناعي، وزرع الأعضاء وبيعها، والاستنساخ البشري، والتشريح، وتغيير الجنسية إلى غير ذلك من المسائل.

4ـ الشركات التجارية هي من المستجدات والتي تقوم بدور أساسي في الحياة الاقتصادية، وهي بين شركات الأشخاص وشركات الأموال.

أمّا الأولى فهي عبارة عن شركة التضامن، وشركة التوصية، وشركة الخاصة.

وأمّا الثانية فأهم أقسامها هي شركة المساهمة، فعلى الفقيه استنباط حكم هذه الشركات على ضوء النصوص والقواعد.

إلى هنا تبين انّ تغيير الأحكام من خلال تبدّل الظروف خاضع لأصول صحيحة لا تتنافى مع سائر الأُصول وليس التغيير في ضوئها مصادماً لحصر التشريع أو لتأييد الأحكام أو سائر الأُصول.

السادس: تأثيرهما في تفسير القرآن الكريم

لا ينحصر تأثير الزمان والمكان على الاستنباط بل تعدّاه إلى حقل التفسير أيضاً، فإنّ للقرآن الكريم آفاقاً لا متناهية، يظهر واحدً تلو الآخر، وهو كما قال الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام) عندما سأله سائل بقوله: ما بال القرآن لا يزداد عند النشر والدرس إلا غضاضة؟

فأجاب (عليه السلام): “إنّ الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كلّ زمان جديد وعند كلّ قوم غضّ إلى يوم القيامة ” ([81]).

نرى أنّ الإمام الرضا(عليه السلام) لا يشير في هذا الحديث إلى موضوع خلود القرآن فقط، بل يشير أيضاً إلى سرّ خلوده وبقائه غضاً جديداً لا يتطرق إليه البلى والذبول.

فكأنّ القرآن هو النسخة الثانية لعالم الطبيعة الواسع الأطراف الذي لا يزيد البحث فيه والكشف عن حقائقه وأسراره، إلا إذعان الإنسان بأنّه في الخطوات الأولى من التوصل إلى مكامنه الخفية في أغواره، فانّ كتاب الله تعالى كذلك لا يتوصل إلى كلّ ما فيه من الحقائق والأسرار، لأنه منزل من عند الله الذي لا تتصور له نهاية، ولا يمكن تحديده بحدود وأبعاد، فيجب أن تكون في كتابه لمعة من لمعاته، ويثبت بنفسه أنّه من عنده، ويتوفر فيه ما يدلّ على أنّه كتاب سماوي ليس من صنع البشر، وهو خالد إلى ما شاء الله تعالى.

إنّ نبي الإسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) هو أوّل من لفت الأنظار إلى تلكم المزية وانّ هذه المزية من أهم خصائصه، حيث يقول في وصفه للقرآن: “له ظهر وبطن، وظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له تخوم وعلى تخومه تخوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ” ([82]).

فلنستعرض مثالاً نبين فيه دور الزمان في كشف اللثام عن مفهوم الآية.

إنّه سبحانه يصف عامة الموجودات بالزوجية من دون فرق بين ذي حياة وغيره، يقول: (ومن كلِ شيءٍ خلقنا زوجين لعلّكم تذكّرون) ([83]).

وقد شغلت الآية بال المفسرين وفسّروه بما وصلت إليه علومهم، قال الراغب في تفسير الآية: “وفي الآية تنبيه على أنّ الأشياء كلّها مركبة من جوهر وعرض، ومادة وصورة، وان لا شيء يتعرّى من تركيب يقتضي كونه مصنوعاً وأنّه لابدّ له من صانع، تنبيهاً على أنّه تعالى هو الفرد، فبين أنّ كلّ ما في العالم زوج، حيث إنّ له ضداً أو مثلاً ما، أو تركيباً ما، بل لا ينفك بوجه من تركيب وإنّما ذكرها هنا زوجين، تنبيهاً على أنّ الشيء وإن لم يكن له ضد ولا مثل، فانّه لا ينفك من تركيب جوهر وعرض، وذلك زوجان ” ([84]).

غير انّ الزمان فسّر حقيقة هذه الزوجية العامة، بتركيب الذرّة (أثم) من جزءين معروفين.

وقد عبّر القرآن عن هذين الجزءين الحاملين للشحنتين المختلفتين، بالزوجية، حتى لا يقع موقع التكذيب والردّ، إلى أن يكشف الزمان مغزى الآية ومفادها.

وبذلك يعلم سرّ ما روي عن ابن عباس انّه قال: إنّ القرآن يفسره الزمان([85]).

فكما أنّ الزمان يفسر الحقائق الكونية الواردة في القرآن الكريم فكذلك يفسر إتقان تشريعه في مجال الفرد والمجتمع، كما هو أيضاً يفسر أخباره الغيبية الواردة فيه، وعلى ذلك فللزمان دور في الإفصاح عن معاني الآيات كدوره في استنباط الأحكام.

السابع: تأثيرهما في تفسير السنّة

ربما يرى الباحث اختلافاً في السنة المروية عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته الطاهرين، فيعود إلى رفع الاختلاف بوجوه مختلفة مذكورة في الكتب الأصولية، ولكن ثمة حل لطائفة من هذه السنن المتخالفة، وهو انّ لكلّ من الحكمين ظرفاً زمانياً خاصاً يستدعي الحكم على وفاقه فلو حارب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قريشاً في بدر وأحد فلمصلحة ملزمة في ذلك الزمان، ولو أظهر المرونة وتصالح معهم في الحديبية فلمصلحة ملزمة في ذلك ولم يصغ إلى مقالة من قال: “أنعطي الدنية في ديننا ” وتصور انّ في الصلح تنازلاً عن الرسالة الإلهية والأهداف السامية وغفل عن آثاره البنّاءة التي كشف عنها سير الزمان كما هو مذكور في تاريخ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم).

التفسير الخاطئ لتأثير الزمان والمكان

لاشكّ انّ الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها فلا واجب إلا لمصلحة في فعله، ولا حرام إلا لمفسدة في اقترافه، انّ للتشريع الإسلامي نظاماً لا تعتريه الفوضى، وهذا الأصل وإن خالف فيه بعض المتكلّمين، غير أنّ نظرهم محجوج بكتاب الله وسنّة نبيه ونصوص خلفائه (عليهم السلام).

ترى أنّه سبحانه يعلل حرمة الخمر والميسر بقوله: (إنّما يريد الشّيطانُ أن يوقِعَ بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم مُنتهون) ([86]).

ويستدل على وجوب الصلاة بقوله سبحانه: (وأقِمِ الصلاة إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمُنكر) ([87])، إلى غير ذلك من الفرائض والمناهي التي أشير إلى ملاكات تشريعهما في الذكر الحكيم.

وقد قال الإمام الطاهر علي بن موسى الرضا(عليه السلام): “إنّ الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلا لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرّم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد ” ([88]).

والآيات القرآنية تشهد بوضوح على ما قاله ذلك الإمام الطاهر حيث إنّها تعلّل تشريع الجهاد بقوله: (أُذِنَ للَّذين يقاتَلُونَ بانهم ظُلِمُوا) ([89]).

كما تعلّل القصاص بقوله: (ولكُم في القِصاصِ حياةٌ يا أولِي الألباب لعلّكُم تتّقون) ([90]).

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على ذلك بوضوح، ومع أنّ المعروف من الإمام الأشعري هو عدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد بزعم انّ في القول بذلك تضييقاً للإرادة الإلهية، ولكن المحقـّقين من أهل السنة على خلاف ذلك منهم الشاطبي في موافقاته قال: وقد ثبت انّ الشريعة موضوعة لتحقيق مصالح الناس عاجلاً أم آجلاً، إمّا بجلب النفع لهم، أو لدفع الضرر والفساد عنهم، كما دلّ عليه الاستقراء وتتبع مراد الأحكام([91]).

وعلى ضوء ذلك فالمصالح المستكشفة عبر الزمان إذا كانت مصالح عامة أو مفاسد كذلك ولم يرد في موردها أمر ولا نهي، فللفقيه أن يستكشف من المصلحة الملزمة أو المفسدة كون الشيء واجباً أم حراماً وذلك، كتعاطي المخدرات في مورد المفاسد، وتزريق الأمصال فيما إذا انتشر الداء في المجتمع الذي لا ينقذه إلا التزريق، ففي هذه الموارد التي ليس للإسلام حكم إلزامي يمكن ان يستكشف الوجوب أو الحرمة ببركة إدراك العقل للمصلحة النوعية أو المفسدة كذلك.

إنّ استكشاف العقل المصالح والمفاسد إنّما يقع ذريعة للتشريع إذا كان المورد من قبيل “منطقة الفراغ ” أي لم يكن للشارع هناك حكم بالإلزام بالفعل أو الترك، وأما إذا كان هناك حكم شرعي قطعي فلا يصح للمستنبط تغيير الحكم بالمصالح والمفاسد المزعومة، فانّه يكون من قبيل تقديم المصلحة على النص، وهو أمر غير جائز، وقد عرفت في صدر البحث انّ تأثير الزمان والمكان إنّما هو في الأحكام الاجتهادية دون الأحكام المنصوصة.

والحاصل انّه إذا كان هناك نص من الشارع ولم يكن الموضوع من قبيل (منطقة الفراغ) فلا معنى لتقديم المصلحة على النص، فانّه تشريع محرّم يكون ذريعة للتخلص من الالتزام بالأحكام الشرعية.

وبذلك يعلم أنّ ما صدر من بعض السلف في بعض الموارد من تقديم المصالح على النصوص قد جانب الصواب بلا شكّ كالمثال التالي:

دلّ الكتاب والسنّة على بطلان الطلاق ثلاثاً، من دون أن يتخلّل بينها رجوع أو نكاح، فلو طلّق ثلاثاً مرّة واحدة أو كرّر الصيغة فلا يحتسب إلا طلاقاً واحداً. وقد جرى عليه رسول الله والخليفة الأول وكان(صلى الله عليه وآله وسلم) لا يمضي من الطلقات الثلاث إلا واحدة منها، وكان الأمر على هذا المنوال إلى سنتين من خلافة الخليفة الثاني، وسرعان ما عدل عن ذلك، قائلاً: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم([92]).

إنّ من المعلوم أنّ إعمال الرأي فيما فيه نصّ من كتاب أو سنّة، أمر خاطئ، ولو صحّ إعماله فإنّما هو فيما لا نصّ فيه، ومع ذلك جاء الآخرون يبرّرونه بتغير الأحكام بالمصالح والمفاسد، لا سيما ابن قيم الجوزية، فقال: لمّا رأى الخليفة الثاني انّ مفسدة تتابع النصّ في إيقاع الطلاق لا تندفع إلا بإمضائها على الناس، ورأى مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الإيقاع، أمضى عمل الناس، وجعل الطلاق ثلاثاً، ثلاثاً([93]).

يلاحظ عليه: أنّ إبطال الشريعة أمر محرّم لا يستباح بأي عنوان، فلا يصحّ لنا تغيير الشريعة بالمعايير الاجتماعية من الصلاح والفساد، وأمّا مفسدة تتابع النص في إيقاع الطلاق الثلاث فيجب أن تدفع عن طريق آخر، لا عن طريق إمضاء ما ليس بمشروع مشروعاً.

والعجب انّ ابن القيم التفت إلى ذلك، وقال: كان أسهل من ذلك (تصويب الطلقات ثلاثاً) أن يمنع الناس من إيقاع الثلاث، ويحرّمه عليهم، ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله لئلاّ يقع المحذور الذي يترتّب عليه، ثمّ نقل عن عمر بن الخطاب ندامته على التصويب، قال: قال الخليفة الثاني: ما ندمت على شيء مثل ندامتي على ثلاث([94]).

وهنا كلمة للشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر حول عدّ الاجتهاد من مصادر التشريع حيث قال: ويشمل الاجتهاد أيضاً، النظر في تعرف حكم الحادثة عن طريق القواعد العامة وروح التشريع، التي عرفت من جزئيات الكتاب وتعرفات الرسول، وأخذت في نظر الشريعة مكانة النصوص القطعية التي يرجع إليها في تعرف الحكم للحوادث الجديدة.

وهذا النوع هو المعروف بالاجتهاد عن طريق الرأي وتقدير المصالح. وقد رفع الإسلام بهذا الوضع جماعة المسلمين عن أن يخضعوا في أحكامهم وتصرفاتهم لغير الله، ومنحهم حق التفكير والنظر والترجيح واختيار الأًصلح في دائرة ما رسمه من الأُصول التشريعية، فلم يترك العقل وراء الأهواء والرغبات، ولم يقيده في كلّ شيء بمنصوص قد لا يتفق مع ما يجدّ من شؤون الحياة، كما لم يلزم أهل أي عصر باجتهاد أهل عصر سابق دفعتهم اعتبارات خاصة إلى اختيار ما اختاروا([95]).

ما ذكره حقّ ليس وراءه شيء إلا انّي لا أوافق قوله: “ولم يقيده في كلّ شيء بمنصوص قد لا يتفق مع ما يجدّ من شؤون الحياة ” فانّه هفوة من الأستاذ، إذ أي أصل وحكم شرعي منصوص لا يتفق مع ما يجدّ من شؤون الحياة. وليس ما ذكره إلا من قبيل تقديم المصلحة على النص، وهو تشريع محرم، وتقدّم على الله ورسوله، قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسولهِ) ([96]).

فالواجب على كلّ مسلم التجنب عن هذا النوع من الاستصلاح، نعم للاستصلاح صور متنوعة ذكرناها في الجزء الأول من تقديمنا على “موسوعة طبقات الفقهاء ” ([97]).

دور الزمان والمكان في الأحكام الحكومية

ثم إنّ ما ذكرناه يرجع إلى دور الزمان والمكان في عملية الاجتهاد والإفتاء، وأمّا دورهما في الأحكام الحكومية التي تدور مدار المصالح والمفاسد وليست من قبيل الأحكام الواقعية ولا الظاهرية، فلها باب واسع نأتي بكلام موجز فيه.

إنّ تقدّم العناوين الثانوية على الأوّلية يحلّ العُقَد والمشاكل في مقامين:

الأول: إذا كان هناك تزاحم بين الحكم الواقعي الأوّلي والحكم الثانوي: فيقدّم الثاني على الأول، إمّا من باب الحكومة أو من باب التوفيق العرفي، كتقدّم لا ضرر ولا حرج على الأحكام الضررية والحرجية، وهذا النوع من التقدّم يرجع إلى باب الإفتاء والاستنباط.

الثاني: إذا كان هناك تزاحم بين نفس الأحكام الواقعية بعضها مع بعض بحيث لو لم يتدَخل في فك العُقَد، وحفظ الحقوق لحصلت مفاسد، وهنا يأتي دور الحاكم والفقيه الجامع للشرائط، المتصدي لمنصب الولاء، بتقديم بعض الأحكام الواقعية على بعض بمعنى تعيين أنّ المورد من صغريات أي واحد من الحكمين الواقعيين، ولا يحكم الحاكم في المقام إلا بعد دقة وإمعان ودراسة للظروف الزمانية والمكانية ومشاورة العقلاء والخبراء.

وبعبارة أخرى: إذا وقع التزاحم بين الأحكام الأولية فيقّدم بعضها على بعض في ظلّ هذه العناوين الثانوية([98])، ويقوم الحاكم الإسلامي بهذه المهام بفضل الولاية المعطاة له، فتصير هذه العناوين مفاتيح بيد الحاكم، يرفع بها التزاحم والتنافي، فمعنى مدخلية الزمان والمكان في حكم الحاكم عبارة عن تأثيرهما في تعيين أنّ المقام صغرى لأي كبرى من الكبريات، وأي حكم من الأحكام الواقعية، فيكون حكمه بتقديم إحدى الكبريين شكلاً إجرائياً للأحكام الواقعية ومراعاة لحفظ الأهمّ وتخطيطاً لحفظ النظام وعدم اختلاله.

وبذلك يظهر أنّ حكم الحاكم الإسلامي يتمتع بميزتين:

الأولى: إنّ حكمه بتقديم إحدى الكبريين، ليس حكماً مستنبطاً من الكتاب والسنّة مباشرة، وإن كان أساس الولاية وأصلها مستنبطاً ومستخرجاً منهما، إلا أنّ الحاكم لمّا اعتلى منصّة الحكم ووقف على أنّ المقام من صغريات ذلك الحكم الواقعي دون الآخر للمقاييس التي عرفتها، يصير حكمه حكومياً وولائياً في طول الأحكام الأوّلية والثانوية وليس الهدف من وراء تسويغ الحكم له إلا الحفاظ على الأحكام الواقعية برفع التزاحم، ولذلك سمّيناه حكماً إجرائياً، ولائياً حكومياً لا شرعياً، لما عرفت من أنّ حكمه علاجي يعالج به تزاحم الأحكام الواقعية في ظلّ العناوين الثانوية، وما يعالج به حكم لا من سنخ المعالَج، ولو جعلناه في عرض الحكمين لزم انخرام توحيد التقنين والتشريع.

الثانية: إنّ حكم الحاكم لمّا كان نابعاً عن المصالح العامّة وصيانة القوانين الإسلامية لا يخرج حكمه عن إطار الأحكام الأوّلية والثانوية، ولأجل ذلك قلنا إنّه يعالج التزاحم فيها، في ظلّ العناوين الثانوية.

وبالجملة الفقيه الحاكم بفضل الولاية الالهية يرفع جميع المشاكل الماثلة في حياتنا، فإنّ العناوين الثانوية التي تلوناها عليك أدوات بيد الفقيه يسد بها كل فراغ حاصل في المجتمع، وهي في الوقت نفسه تغير الصغريات ولا تمس كرامة الكبريات.

ولأجل توضيح المقام، نأتي بأمثلة نبين فيها مدخلية المصالح الزمانية والمكانية في حكم الحاكم وراء دخالتهما في فتوى المفتي.

الأول: لا شكّ أنّ تقوية الإسلام والمسلمين من الوظائف الهامّة، وتضعيف وكسر شوكتهم من المحرّمات الموبقة، هذا من جانب، ومن جانب آخر أنّ بيع وشراء التنباك أمر محلّل في الشرع، والحكمان من الأحكام الأوّلية ولم يكن أي تزاحم بينهما إلا في فترة خاصة عندما أعطى الحاكم العرفي امتيازاً للشركة الأجنبية، فصار بيعه وشراؤه بيدها، ولمّا أحسّ الحاكم الشرعي آنذاك – السيد الميرزا الشيرازي (قدس سره) – انّ استعماله يوجب انشباب أظفار الكفّار على هيكل المجتمع الإسلامي، حكم (قدس سره) بأنّ استعماله بجميع أنواع الاستعمال كمحاربة ولي العصر(عليه السلام) ([99]).

فلم يكن حكمه نابعاً إلا من تقديم الأهمّ على المهمّ أو من نظائره، ولم يكن الهدف من الحكم إلا بيان أنّ المورد من صغريات حفظ مصالح الإسلام واستقلال البلاد، ولا يحصل إلا بترك استعمال التنباك بيعاً وشراءً وتدخيناً وغيرها، فاضطرت الشركة حينئذ إلى فسخ العقد.

الثاني: إنّ حفظ النفوس من الأمور الواجبة، وتسلّط الناس على أموالهم وحرمة التصرف في أموالهم أمر مسلّم في الإسلام أيضاً، إلا أنّه على سبيل المثال ربّما يتوقف فتح الشوارع في داخل البلاد وخارجها على التصرف في الاراضي والأملاك، فلو استعدّ مالكها بطيب نفس منه فهو وإلاّ فللحاكم ملاحظة الأهمّ بتقديمه على المهمّ، ويحكم بجواز التصرف بلا إذن، غاية الأمر يضمن لصاحب الأراضي قيمتها السوقية.

الثالث: إنّ إشاعة القسط والعدل ممّا ندب إليه الإسلام وجعله غاية لبعث الرسل، قال سبحانه: (لقد أرسلنا رُسُلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقِسط) ([100]).

ومن جانب إنّ الناس مسلّطون على أموالهم يتقلّبون فيها كيفما شاؤوا، فإذا كان هناك تزاحم بين الحكمين الواقعيين، كما في احتكار المحتكر أيام الغلاء أو إجحاف أصحاب الحرف والصنعة وغيرهم، فللحاكم الإسلامي – حسب الولاية الإلهية – الإمعان والدقة والاستشارة والمشورة في حلّ الأزمة الاجتماعية حتى يتبين له أنّ المقام من صغريات أي حكم من الحكمين، فلو لم تحلّ العقد بالوعظ والنصيحة، فآخر الدواء الكي، أي: فتح المخازن وبيع ما احتكر بقيمة عادلة وتسعير الأجناس وغير ذلك.

الرابع: لا شكّ أنّ الناس أحرار في تجاراتهم مع الشركات الداخلية والخارجية، إلا أنّ إجراء ذلك، إن كان موجباً لخلل في النظام الاقتصادي أو ضعف في البنية المالية للمسلمين، فللحاكم تقديم أهم الحكمين على الآخر حسب ما يرى من المصالح.

الخامس: لو رأى الحاكم أنّ بيع العنب إلى جماعة لا يستعملونه إلا لصنع الخمر وتوزيعه بالخفاء، أورث فساداً عند بعض أفراد المجتمع وانحلالاً في شخصيتهم، فله أن يمنع من بيع العنب إلى هؤلاء.

إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة التي لا يمكن للفقيه الحاكم غضّ النظر عن الظروف المحيطة به، حتى يتضح له أنّ المجال مناسب لتقديم أي الحكمين على الآخر وتشخيص الصغرى كما لا يخفى.

هذا كلّه حول مدخلية الزمان والمكان في الاجتهاد في مقام الافتاء أولاً ومنصة الحكم ثانياً، وأمّا سائر ما يرجع إلى ولاية الفقيه فنتركه إلى محله.

دراسة في تأثير الزمان والمكان في الفقه السنّي طرحت هذه المسألة من قبل بعض فقهاء السنّة قديماً وحديثاً، واليك التنويه بأسمائهم وببعض كلماتهم.

1ـ ابن القيم الحنبلي (المتوفى 751هـ) يقول في فصل “تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد ”:

هذا فصل عظيم النفع، وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقّة، وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم انّ الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإنّ الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلّها، ورحمة كلّها، ومصالح كلّها، وحكمة كلّها، فكلّ مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة([101]).

2ـ السيد محمد أمين افندي الشهير بـ “ابن عابدين([102])، ” مؤلّف كتاب “ مجموعة رسائل ” قال ما نصّه:

اعلم أنّ المسائل الفقهية إمّا أن تكون ثابتة بصريح النص، وإمّا أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأي، وكثيراً منها ما يبينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولاً، ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد انّه لابدّ فيه من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً، للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعدَ الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام، ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نصّ عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمِهم بأنّه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً في قواعد مذهبه.

ثمّ إنّ ابن عابدين ذكر أمثلة كثيرة لما ذكره من الكبرى تستغرق عدّة صحائف([103])، ولنذكر بعض الأمثلة:

أ ـ افتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه لانقطاع عطايا المعلِّمين التي كانت في الصدر الأول: ولو اشتغل المعلِّمون بالتعليم بلا أجرة يلزم ضياعهم وضياع عيالهم، ولو اشتغلوا بالاكتساب في حرفة وصناعة، يلزم ضياع القرآن والدين، فأفتوا بأخذ الأجرة على التعليم وكذا على الإمامة والأذان كذلك، مع أنّ ذلك مخالف لما اتّفق عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني من عدم جواز الاستئجار وأخذ الأجرة عليه كبقية الطاعات من الصوم والصلاة والحج وقراءة القرآن ونحو ذلك.

ب ـ قول الإمامين([104])، بعدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة مع مخالفته لما نصّ عليه أبو حنيفة بناء على ما كان في زمنه من غلبة العدالة، لأنه كان في الزمن الذي شهد له رسول الله بالخيرية، وهما أدركا الزمن الذي فشا فيه الكذب، وقد نصّ العلماء على أنّ هذا الاختلاف اختلاف عصر وأوان، لا اختلاف حجّة وبرهان.

ج ـ تحقّق الإكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول الإمام “أبي حنيفة ” بناء على ما كان في زمنه من أنّ غير السلطان لا يمكنه الإكراه ثمّ كثر الفساد فصار يتحقّق الإكراه من غيره، فقال محمد (ابن الحسن الشيباني) باعتباره، وأفتى به المتأخّرون لذلك.

وقد ساق الأمثلة على هذا النمط إلى آخر الرسالة.

3ـ وقد طرق هذا البحث أيضاً الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء في كتابه القيم “المدخل الفقهي العام ” وقال ما نصّه:

الحقيقة انّ الأحكام الشرعية التي تتبدّل بتبدّل الموضوعات مهما تغيرت باختلاف الزمن، فإنّ المبدأ الشرعي فيها واحد وليس تبدّل الأحكام إلا تبدّل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع، فإنّ تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحدَّد من الشريعة الإسلامية بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كلّ زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاً وأنجح في التقويم علاجاً.

ثمّ إنّ الأستاذ جعل المنشأ لتغير الأحكام أحد أمرين:

أ. فساد الأخلاق، وفقدان الورع وضعف الوازع، وأسماه بفساد الزمان.

ب. حدوث أوضاع تنظيمية، ووسائل فرضية، وأساليب اقتصادية.

ثمّ إنّه مثّل لكل من النوعين بأمثلة مختلفة اقتبس بعضها من رسالة “نشر العرف ” للشيخ ابن عابدين، ولكنّه صاغ الأمثلة في ثوب جديد، ولنذكر كلا الأمرين وأمثلتهما.

أ ـ تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان

1ـ من المقرر في أصل المذهب الحنفي إنّ المدين تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة والوقف وسائر وجوه التبرّع، ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلّها، باعتبار انّ الديون تتعلّق بذمّته فتبقى أعيان أمواله حرة، فينفذ فيها تصرّفه، وهذا مقتضى القواعد القياسية.

ثمّ لما فسدت ذمم الناس وكثر الطمع وقلّ الورعُ وأصبح المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفها، أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق، أفتى المتأخرون من فقهاء المذهبين الحنبلي والحنفي بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدين إلا فيما يزيد عن وفاء الدين من أمواله ” ([105]).

هذا في الفقه السنّي، ولكن في الفقه الإمامي ليس هناك أي مشكلة حتى نتوسل بعنصر الزمان ونلتزم بتغير الأحكام في ظلّه، لأنّ للمحجور حالتين:

الأولى: إذا حجر عليه الحاكم وحكم بإفلاسه فعند ذاك يتعلّق حقّ الغرماء بأمواله لا بذمَّته، نظير تعلّق حقّ المرتهن بالعين المرهونة فلا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع والإجارة، وبغير عوض كالوقف والهبة إلا بإذنهم وإجازتهم.

الثانية: إذا لم يحجر عليه فتصرفاته على قسمين: قسم لا يريد الفرار من أداء الديون ولا يلازم حرمان الديان، فيجوز له التصرّف بأمواله كيفما شاء، والقسم الآخر يريد من الصلح أو الهبة الفرار من أداء الديون، فالحكم بصحة تصرفاته – فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه – مشكل([106])، وجهه: انّ الحكم بلزوم تنفيذها حكم ضرري يلحق بأصحاب الديون فلا يكون نافذاً، أضف إلى ذلك انصراف عمومات الصلح والهبة وسائر العقود عن مثل هذه العقود. وعلى ذلك فلا داعي لتبنّي تغير الحكم الشرعي بالعنصرين. بل الحكم الشرعي السائر مع الزمان موجود في أصل الشرع بلا حاجة إلى التوسل بعنصر “فساد الزمان ”.

2ـ في أصل المذهب الحنفي إنّ الغاصب لا يضمن قيمة منافع المغصوب في مدة الغصب بل يضمن العين فقط إذا هلكت أو تعيبت، لأنّ المنافع عندهم ليست متقوّمة في ذاتها وإنّما تقوم بعقد الإجارة ولا عقد في الغصب.

ولكن المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي نظروا تجرّؤ الناس على الغصب وضعف الوازع الديني في نفوسهم، فأفتوا بتضمين الغاصب أجرة المثل عن منافع المغصوب إذا كان المغصوب مال وقف أو مال يتيم أو معداً للاستغلال على خلاف الأصل القياسي في المذهب زجراً للناس عن العدوان لفساد الزمان.

ثمّ أضاف إليها في التعليقة بأن الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى عكس ما ذهب إليه الاجتهاد الحنفي، فاعتبروا المنافع متقوّمة في ذاتها، كالأعيان، وأوجبوا تضمين الغاصب أجرة المثل عن المال المغصوب مدة الغصب، سواء استعرض الغاصب منافعه أو عطّلها ثم قال: وهذا الاجتهاد أوجه وأصلح([107]).

أقول: إنّ القول بعدم ضمان الغاصب المنافع المستوفاة مستند إلى ما تفرّد بنقله عروة بن الزبير عن عائشة أنّ رسول الله قضى أنّ الخراج بالضمان([108]).

فزعمت الحنفية انّ ضمان قيمة المغصوب لا يجتمع مع ضمان المنافع، وذلك لأنّ ضمان العين في مقابل كون الخراج له، ولكن الاجتهاد غير صحيح جداً، لأنّ الحديث ناظر إلى البيوع الصحيحة، مثلاً: إذا اشترى عبداً أو غيره فيستغلّه زماناً ثمّ يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع، فله ردّ العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لأنّ المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء، والباء في قوله بالضمان متعلّق بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي في مقابلة الضمان، أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بطرف المبيع.

هذا هو معنى الحديث، وعليه شرّاح الحديث([109])، ولا صلة للحديث بغصب الغاصب مال الغير واستغلال منافعه.

والذي يفسّر الحديث وراء فهم الشرّاح انّ عروة بن الزبير نقل عن عائشة أنّ رجلاً اشترى عبداً، فاستغلّه ثمّ وجد به عيباً فردّه، فقال: يا رسول الله إنّه قد استغلّ غلامي، فقال رسول الله: “الخراج بالضمان ” ([110]).

وقد ورد من طرقنا أنّ الإمام الصادق(عليه السلام) لمّا سمع فتوى أبي حنيفة بعدم ضمان الغاصب قيمة المنافع التي استوفاها، قال: “في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرضُ بركتها ” ([111]).

ثمّ إنّه يدل على ضمان المنافع المستوفاة عموم قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): “لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه ” والمنافع مال، ولأجل ذلك يجعل ثمناً في البيع. وصداقاً في النكاح، مضافاً إلى السيرة العقلائية في تضمين الغاصب المنافع المستوفاة، وعلى ذلك فليس هاهنا مشكلة حتى تعالج بعنصر الزمان، ولم يكن الحكم المزعوم حكماً شرعياً حتى يتغير لأجل فساد أهل الزمان.

3ـ في أصل المذهب الحنفي أنّ الزوجة إذا قبضت مؤجّل مهرها تلزم بمتابعة زوجها حيث شاء، ولكن المتأخّرين لحظوا انقلاب الأخلاق وغلبة الجور، وانّ كثيراً من الرجال يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد نائية ليس لهنّ فيها أهل ولا نصير، فيسيئون معاملتهنّ ويجورون عليهنّ، فأفتى المتأخرون بأنّ المرأة لو قبضت مؤجل مهرها لا تجبر على متابعة زوجها، إلى مكان إلا إذا كان وطناً لها وقد جرى فيه عقد الزواج بينهما، وذلك لفساد الزمان وأخلاق الناس، وعلى هذا استقرت الفتوى والقضاء في المذهب([112]).

أقول: إنّ لحلّ هذا النوع من المشاكل طريقاً شرعياً في باب النكاح، وهو اشتراط عدم اخراجها من وطنها أو أن يسكنها في بلد خاص، أو منزل مخصوص في عقد النكاح، فيجب على الزوج الالتزام به. وليس مثل هذا الاشتراط مخالفاً للكتاب والسنّة.

ولو افترضنا غفلة أولياء العقد عن الاشتراط وأراد الزوج اخراجها إلى بلاد نائية يصعب عليها العيش فيها ويعد حرجياً لها، فللزوجة رفع الشكوى إلى الحاكم بغية عدم إخراجها من وطنها، فيحكم بعد تبين الحال بعدم الاخراج نتيجة طروء العناوين الثانوية كالحرج والضرر، فليس للزمان هنا أي مدخلية في تغيير الحكم، بل يكمن الحكم الشرعي في نفس الشرع.

4ـ في أصل المذهب الحنفي وغيره انّ القاضي يقضي بعلمه الشخصي في الحوادث، أي أنّ علمه بالوقائع المتنازع فيها يصح مستنداًً لقضائه، ويغني المدّعي عن اثبات مدّعاه بالبينة، فيكون علم القاضي بواقع الحال هو البينة، وفي ذلك اقضية مأثورة عن عمر وغيره، ولكن لوحظ فيما بعد انّ القضاة قد غلب عليهم الفساد والسوء وأخذ الرشا، ولم يعد يختار للقضاء الأوفر ثقة وعفة وكفاية بل الأكثر تزلّفاً إلى الولاة وسعياً في استرضائهم وإلحافاً في الطلب.

لذلك أفتى المتأخّرون بأنّه لا يصحّ أن يقضي القاضي بعلمه الشخصي في القضاء بل لابدّ أن يستند قضاؤه إلى البينات المثبتة في مجلس القضاء حتى لو شاهد القاضي بنفسه عقداً أو قرضاً أو واقعة ما بين اثنين خارج مجلس القضاء ثمّ ادّعى به أحدهما وجحدهما الآخر، فليس للقاضي ان يقضي للمدعي بلا بينة، إذ لو ساغ ذلك بعد ما فسدت ذمم كثير من القضاة، لزعموا العلم بالوقائع زوراً، وميلاً إلى الاقوى وسيلة من الخصمين، فهذا المنع وان اضاع بعض الحقوق لفقدان الاثبات لكنّه يدفع باطلاً كثيراً، وهكذا استقر عمل المتأخرين على عدم نفاذ قضاء القاضي بعلمه.

على أنّ للقاضي أن يعتمد على علمه في غير القضاء من أمور الحسبة والتدابير الإدارية الاحتياطية، كما لو علم ببينونة امرأة مع استمرار الخلطة بينها وبين زوجها، أو علم بغصب مال؛ فإنّ له أن يحول بين الرجل ومطلقته، وأن يضع المال المغصوب عند امين إلى حين الاثبات ([113]).

أقول: يشترط المذهب الإمامي في القاضي: العدالة والاجتهاد المطلق، فالقاضي الجائر لا يستحق القضاء ولا ينفذ حكمه.

وعلى ضوء ذلك فلا يترتب على عمل القاضي بعلمه أي فساد، لأنّ العدالة تصدّه عن ارتكاب الآثام.

ولو افترضنا إشغال منصة القضاء بالفرد الجائر فليس للقاضي العمل بعلمه في حقوق الله سبحانه، كما إذا علم أنّ زيداً زنى أو شرب الخمر أو غير ذلك، فلا يصحّ له إقامة الدعوى واجراء الحدود لاستلزامه وحدة القاضي والمدعي من غير فرق بين كونه عادلاً أو غيره.

وأمّا العمل بعلمه في حقوق الناس فلا يعمل بعلم غير قابل للانتقال إلى الغير بل يقتصر في العمل بعلمه بنحو لو طولب بالدليل لعرضه والاّ فلا يجوز، وقد حقّق ذلك في كتاب القضاء.

5ـ من المبادئ المقرّرة في أصل المذهب انّ العمل الواجب على شخص شرعاً لا يصحّ استئجاره فيه ولا يجوز له أخذ أجرة عليه، ومن فروع هذا المذهب الفقهي انّ القيام بالعبادات والأعمال الدينية الواجبة كالإمامة وخطبة الجمعة وتعليم القرآن والعلم لا يجوز أخذ الأجرة عليه في اصل المذهب بل على المقتدر أن يقوم بذلك مجاناً لأنه واجب ديني.

غير أنّ المتأخّرين من فقهاء المذهب لحظوا قعود الهمم عن هذه الواجبات، وانقطاع الجرايات من بيت المال عن العلماء ممّا اضطرهم إلى التماس الكسب، حتى أصبح القيام بهذه الواجبات غير مضمون إلا بالأجر، ولذلك أفتى المتأخّرون بجواز أخذ الأجور عليها حرصاً على تعليم القرآن ونشر العلم وإقامة الشعائر الدينية بين الناس([114]).

أمّا الفقه الإمامي، فالمشكلة فيه مرتفعة بوجهين:

الأول: إذا كان هناك بيت مال معدّاً لهذه الأغراض لا تبذل الأجرة في مقابل العمل، بل الحاكم يؤمّن له وسائل الحياة حتى يتفرّغ للواجب.

الثاني: امّا إذا لم يكن هناك بيت مال فإذا كان أخذ الأجرة حراماً منصوصاً عليه وكان من صلب الشريعة فلا يمسّه عنصر الزمان ولكن يمكن الجمع بين الأمرين وتحليله عن طريق آخر، وهو أن يجتمع أولياء الصبيان أو غيرهم ممّن لهم حاجة إلى اقامة القضاء والأذان والافتاء فيشاركون في سد حاجة المفتي والقاضي والمؤذن والمعلم حتى يتفرّغوا لأعمالهم العبادية بلا هوادة وتقاعس، على أنّ ما يبذلون لا يعد أجرة لهم وإنّما هو لتحسين وضعهم المعاشي.

وبعبارة أخرى: القاضي والمفتي والمؤذن والمعلم يمارس كلّ أعماله لله سبحانه، ولكن بما انّ الاشتغال بهذه المهمة يتوقف على سد عيلتهم ورفع حاجتهم فالمعنيون من المؤمنين يسدّون عيلتهم حتى يقوموا بواجبهم وإلاّ فكما أنّ الإفتاء واجب، فكذلك تحصيل الضروريات لهم ولعيالهم أيضاً واجب. وعند التزاحم يقدّم الثاني على الأول إذ في خلافه، خوف هلاك النفوس وانحلال الأسرة، ولكن يمكن الجمع بين الحكمين على الطريق الذي أشرنا إليه.

6ـ انّ الشهود الذين يقضى بشهادتهم في الحوادث يجب ان يكونوا عدولاً، أي ثقات، وهم المحافظون على الواجبات الدينية المعروفون بالسرّ والأمانة، وان عدالة الشهود شريطة اشترطها القرآن لقبول شهادتهم وأيدتها السنّة واجمع عليها فقهاء الإسلام.

غير أنّ المتأخّرين من فقهائنا لحظوا ندرة العدالة الكاملة التي فسّرت بها النصوص لفساد الزمن وضعف الذمم وفتور الحس الديني الوازع، فاذا تطلب القضاة دائماً نصاب العدالة الشرعية في الشهود ضاعت الحقوق لامتناع الاثبات، فلذا أفتوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل من القوم حيث تقلّ العدالة الكاملة.

ومعنى الأمثل فالأمثل: الأحسن فالأحسن حالاً بين الموجودين، ولو كان في ذاته غير كامل العدالة بحدها الشرعي، أي أنّهم تنازلوا عن اشتراط العدالة المطلقة إلى العدالة النسبية([115]).

أقول: إنّ القرآن – كما تفضّل به الكاتب – صريح في شريطة العدالة في تنفيذ شهادته، يقول سبحانه: (وليكْتُبْ بينكم كاتبٌ بالعدلِ) ([116])، وقال سبحانه: (وأشهدوا ذوي عدْلٍ منكم) ([117]).

مضافاً إلى الروايات الواردة في ذلك المضمار، فتنفيذ شهادة غير العدل تنفيذ بلا دليل أو مخالف لصريح الكتاب، ولكن يمكن للقاضي تحصيل القرائن والشواهد التي منها شهادة الأمثل فالأمثل التي تثبت أحد الطرفين على وجه يفيد العلم للقاضي، ويكون علمه قابلاً للانتقال إلى الآخرين من دون حاجة إلى العمل بقول الأمثل فالأمثل.

ثمّ إنّ ترك العمل بشهادة غير العدول كما هو مظنّة اضاعة الحقوق، فكذلك هو مظنّة الاضرار على المحكوم عليه لعدم وجود العدالة في الشاهد حتى تصونه عن الكذب عليه، فالأمر يدور بين المحذورين.

لو فسّر القائل العدالة بالتحرّز عن الكذب وان كان فاسقاً في سائر الجوارح لكان أحسن من تفسيره بالعدالة المطلقة ثمّ العدول عنها لأجل فساد الزمان.

7ـ أفتى المتأخّرون في اثبات الأهلّة لصيام رمضان وللعيدين بقبول رؤية شخصين، ولو لم يكن في السماء علّة تمنع الرؤية من غيم أو ضباب أو غبار بعد ان كان في اصل المذهب الحنفي، لا يثبت اهلال الهلال عند صفاء السماء إلا برؤية جمع عظيم، لأن معظم الناس يلتمسون الرؤية، فانفراد اثنين بادعاء الرؤية مظنّة الغلط أو الشبهة.

وقد علّل المتأخّرون قبول رؤية الاثنين بقعود الناس عن التماس رؤية الهلال، فلم تبق رؤية اثنين منهم مظنّة الغلط إذا لم يكن في شهادتهما شبهة أو تهمة تدعو إلى الشك والريبة([118]).

وأمّا في الفقه الإمامي، فلا يعتبر قول العدلين عند الصحو وعدم العلّة في السماء إذا اجتمع الناس للرؤية وحصل الخلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال اشتباه العدلين.

وأمّا إذا لم يكن هناك اجتماع للرؤية – كما هو مورد نظر الكاتب – حيث قال: لقعود الناس عن التماس رؤية الهلال، فقبول قول العدلين – على وفاق القاعدة لا على خلافها، فليس للزمان هناك تأثير في الحكم الشرعي.

وبعبارة أخرى: ليس في المقام دليل شرعي على وجه الاطلاق يدل على عدم قول العدلين في الصحو وعدم العلة في السماء حتى يؤخذ باطلاقه في كلتا الصورتين: كان هناك اجتماع للرؤية ام لم يكن، بل حجّية دليل البينة منصرف عن بعض الصور، وهو ما إذا كان هناك اجتماع من الناس للرؤية وحصل الخلاف والتكاذب بحيث قوى احتمال الاشتباه في العدلين، وأمّا في غير هذه الصورة فاطلاق حجّية ادلة البينة باق بحالها، ومنها ما إذا ادّعى العدلان ولم يكن اجتماع ولا تكاذب ولا مظنّة اشتباه.

هذه هي المسائل التي طرحها الأستاذ مصطفى احمد الزرقاء مثالاً لتغير الآراء الفقهية والفتاوى لأجل فساد الزمان، وقد عرفت أنّه لا حاجة لنا في العدول عن الحكم الشرعي، وذلك لأحد الأمرين:

أ. إمّا لعدم ثبوت الحكم الأوّلي كما في عدم ضمان الغاصب للمنافع المستوفاة.

ب. أو لعدم الحاجة إلى العدول عن الحكم الشرعي، بل يمكن حل المشكل عن طريق آخر مع صيانة الحكم الأوّلي، كما في الأمثلة الباقية.

ب ـ تغيير الأحكام الاجتهادية لتطوّر الوسائل والاوضاع قد سبق من هذا الكاتب انّ عوامل التغيير على قسمين:

أحدهما: ما يكون ناشئاً من فساد الأخلاق، وفقدان الورع، وضعف الوازع، وأسماه بفساد الزمان، وقد مرّ عليك أمثلته كما مرّت مناقشاتنا.

والآخر: ما يكون ناشئاً عن اوضاع تنظيمية، ووسائل زمنية جديدة من اوامر قانونية مصلحية وترتيبات ادارية، واساليب اقتصادية ونحو ذلك، وهذا النوع – عند الكاتب – كالأوّل موجب لتغيير الأحكام الفقهية الاجتهادية المقرّرة قبله إذا اصبحت لا تتلاءم معه، لأنّها تصبح عندئذ عبثاً أو ضرراً، والشريعة منزّهة عن ذلك، وقد قال الإمام الشاطبي (المتوفى 790هـ) في الموافقات: لا عبث في الشريعة.

ثمّ طرح لها أمثلة واليك بيانها:

1ـ ثبت عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه نهى عن كتابة احاديثه، وقال لأصحابه: “من كتب عني غير القرآن فليمحه ” واستمر الصحابة والتابعون يتناقلون السنّة النبوية حفظاً وشفاهاً لا يكتبونها حتى آخر القرن الهجري الأول عملاً بهذا النهي.

ثم انصرف العلماء في مطلع القرن الثاني بأمر من الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز، إلى تدوين السنّة النبوية، لأنّهم خافوا ضياعها بموت حفظتها ورأوا أنّ سبب نهي النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) عن كتابتها انّما هو خشية ان تختلط بالقرآن، إذ كان الصحابة يكتبون ما ينزل منه على رقاع، فلمّا عمّ القرآن وشاع حفظاً وكتابة، ولم يبق هناك خشية من اختلاطه بالحديث النبوي، لم يبق موجب لعدم كتابة السنّة، بل أصبحت كتابتها واجبة لأنّها الطريقة الوحيدة لصيانتها من الضياع([119]).

أقول: إنّ ما ذكره من أنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن كتابة حديثه غير صحيح من وجوه:

أولاً: روى البخاري أنّ رجلاً من أهل اليمن طلب من النبي أن يكتب له خطبته فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال: اكتبوا لأبي فلان إلى أن قال: كتبت له هذه الخطبة([120]).

أضف إلى ذلك أنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أمر في غير واحد من الموارد كتابة حديثه، يجدها المتفحص في مصادرها([121]).

ومع هذه الموارد الكثيرة التي رخّص النبي فيها كتابة الحديث، والعمل به، لا يبقى أي شك في موضوعية ما روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): “من كتب عنّي غير القرآن فليمحه ”.

ثانياً: هل يصحّ أن يأمر الله سبحانه بكتابة الدين حفظاً له، واحتياطاً عليه، وفي الوقت نفسه ينهى نبيه عن كتابة الحديث الذي يعادل القرآن في الحجّية؟!

ثالثاً: العجب من الأستاذ أنّه سلّم وجه المنع، وهو أن لا يختلط الحديث بالقرآن، وقد نحته الخطيب البغدادي([122])، في كتاب “تقييد العلم ” ([123])، مع انّه غير تام، لأنّ القرآن الكريم في أسلوبه وبلاغته يغاير أسلوب الحديث وبلاغته، فلا يخاف على القرآن الاختلاط بغيره مهما بلغ من الفصاحة والبلاغة، فقبول هذا التبرير يلازم ابطال اعجاز القرآن الكريم، وهدم اصوله.

والكلمة الفصل أنّ المنع عن كتابة الحديث كان منعاً سياسياً صدر عن الخلفاء لغايات وأهداف خاصّة، والخسارة التي مُني الإسلام والمسلمون بها من جرّاء هذا المنع لا تجبر أبداً، وقد فصلنا الكلام في فصل خاص من كتابنا بحوث في الملل والنحل([124]).

2ـ قبل انشاء السجلات العقارية الرسمية التي تحدد العقارات، وتعطي كلاً منها رقماً خاصاً، كان التعاقد على العقار الغائب عن مجلس العقد لابدّ لصحّته من ذكر حدود العقار، أي ما يلاصقه من الجهات الاربع ليتميز العقار المعقود عليه عن غيره، وفقاً لما تقضي به القواعد العامة من معلومية محل العقد.

ولكن بعد انشاء السجلات العقارية في كثير من الممالك والبلدان أصبح يكتفى قانوناً في العقود بذكر رقم محضر العقار، دون ذكر حدوده، وهذا ما يوجبه فقه الشريعة، لأنّ الاوضاع والتنظيمات الزمنية أوجدت وسيلة جديدة أسهل وأتم تعييناً وتمييزاً للعقار من ذكر الحدود في العقود العقارية، فأصبح اشتراط ذكر الحدود عبثاً، وقد قدّمنا أنّه لا عبث في الشريعة.

أقول: إنّ الحكم الشرعي الأوّلي هو معلومية المبيع، وهذا هو لُبّ الشريعة، وأّما الباقي فهو ثوب يتغير بتغير الأزمان، فلا تحديد العقارات من الجهات الأربع حكم اصلي، ولا ذكر رقم محضر العقار، فالجميع طريق إلى الحكم الشرعي وهو معلومية المبيع وخروجه عن كونه مجهولاً، والشرط يحصل بكلا الوجهين وتغيير الثوب ليس له صلة بتغيير الحكم.

3ـ كذلك كان تسليم العقار المبيع إلى المشتري لا يتم إلا بتفريغ العقار وتسليمه فعلاً إلى المشتري، أو تمكينه منه بتسليم مفتاحه ونحو ذلك، فاذا لم يتم هذا التسليم يبقى العقار معتبراً في يد البائع، فيكون هلاكه على ضمانه هو ومسؤوليته، وفقا للاحكام الفقهية العامّة في ضمان المبيع قبل التسليم.

ولكن بعد وجود الأحكام القانونية التي تخضع العقود العقارية للتسجيل في السجل العقاري. استقر الاجتهاد القضائي اخيراً لدينا على اعتبار التسليم حاصلاً بمجرد تسجيل العقد في السجل العقاري، ومن تاريخ التسجيل ينتقل ضمان هلاك المبيع من عهدة البائع إلى عهدة المشتري، لأنّ تسجيل المبيع فيه تمكين للمشتري أكثر مما في التسليم الفعلي، إذ العبرة في الملكية العقارية قانوناً، لقيود السجل العقاري، لا للأيدي والتصرفات، وبتسجيل المبيع لم يبق البائع متمكناً ان يتصرف في العقار المبيع بعقد آخر استناداً إلى وجوده في يده، وجميع الحقوق والدعاوي المتفرعة عن الملكية، كطلب نزع اليد، وطلب الاجرة، وغير ذلك تنتقل إلى المشتري بمجرد التسجيل.

فبناء على ذلك يصبح من الضروري في فقه الشريعة ان يعتبر لتسجيل العقد العقاري حكم التسليم الفعلي للعقار في ظل هذه الاوضاع القانونية التنظيمية الجديدة([125]).

أقول: اتّفق الفقهاء على أنّه إذا تلف المبيع الشخصي قبل قبضه بآفة سماوية فهو من مال بائعه، والدليل عليه من طرقنا هو قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): “كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ” ([126]).