التوازن المطلوب في الخطاب الإسلامي بين الخصوصيات الفردية والمحلية وعموميات مصالح الأمة

التوازن المطلوب في الخطاب الإسلامي بين الخصوصيات الفردية والمحلية وعموميات مصالح الأمة

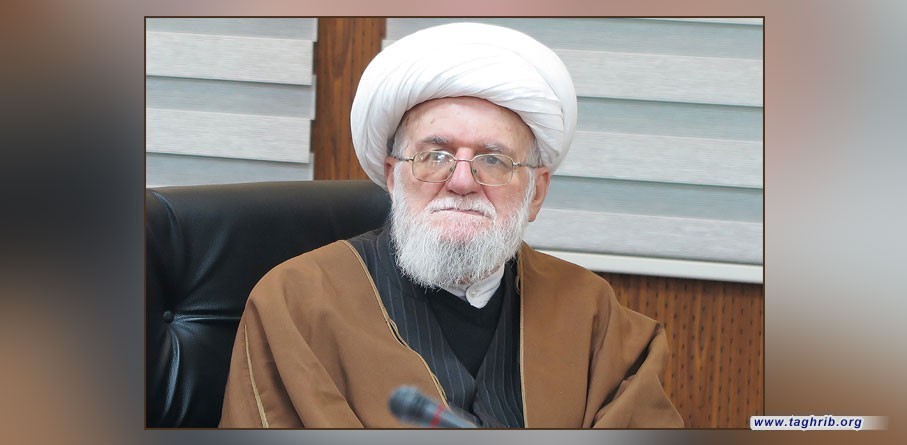

الشيخ محمد علي التسخيري

الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

الجمهورية الاسلامية الايرانية

والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وآله الطيبين وصحبه الكرام; وبعد، فإنا لا نعني بالخطاب الإسلامي هنا الخطاب التعليمي السطحي أو المعمق، كما لا نقصد به الخطاب الأدبي والبلاغي، وإنما نريد به الخطاب الإعلامي الذي يلامس حس الجماهير، ويوجه الرأي العام.

ولسنا بحاجة – كما نعتقد – للدخول في عملية تفلسف الخطاب وتحدد له تعاريفه وأقسامه وعناصره وضوابطه، فذلك أمر يكاد يتضح ببداهة لدى المفكرين.

ومقاصد الشريعة واضحة فيه، وتتلخص في كونه يوصل الحقيقة للآخرين او فلنعبر عنها بعملية إيصال الحقيقة من قبل الشاهدين عليها إلى الغائبين عنها كما قال(ص): «ليبلغ الشاهد الغائب» ([1]).

وللإسلام أسلوبه الرائع في الدفع نحو الحوار البناء الموضوعي، والمنطقي، بشكل يعد نظرية متكاملة وسباقة في تاريخ الفكر الإنساني.

ولكننا نشعر بأدواء يبتلى بها الخطاب الإعلامي الإسلامي بشكل فضيع في عصرنا الحاضر مما يقعده عن تحقيق مقاصده. ولعلنا نستطيع جمعها تحت عنوان «التطرف المرفوض» والابتعاد عن «العقلانية» و«الوسطية» و«التوازن».

ولسنا بحاجة للحديث عن مدى التزام الإسلام بهذه الأمور، فهي ظواهر واضحة في تشريعاته وضوحها في مفاهيمه وأخلاقياته.([2])

ومن الجدير ذكره أننا لانريد بالخطاب الإعلامي ذلك الخطاب المتداول والمتدني أحيانا إلى مستوى الاهتمام بالقضايا الجزئية والعادية وربما العامية، بل ما نركز عليه هو إعلام المفكرين الإسلاميين الذي يخاطب عقول الامة وثقافتها ونهج حياتها ويحدد موقعها الحضاري البشري.

فمحاولتنا هي نقد ذاتي لحركة المفكرين الإعلاميين ودعوة إلى تحقيق الوسطية:

بين السطحية والتعمق التعقيدي

وبين الاتجاه المتسرع المتهور والنفس التغييري الطويل

وبين التخصص وعدم الاحتكار

وبين الانغلاق والتأثر المفرط

وبين التعصب والتنازل المبدئي

وبين الرجعية والتقدمية المزيفة

وبين الإفراط في التقييم واللامبالاة.

وكلها نماذج غير حاصرة لادوائنا في الخطاب.

النقد الذاتي لحركة المفكرين الإسلاميين اليوم

تختلف النفوس والآفاق من حيث الموضوعية والسعة إلى حد كبير، فبين من لا يأبه لأي نقد شخصي مهما كان حادا عنيفا، وبين من تجرحه كلمة ناقدة مهما كانت موضوعية بناءة.

إلا أن نقد الحركة والاتجاه الفكري أمر طبيعي، وكثيرا ما يدعو الأفراد للتأمل وإعادة النظر دون أن يصحب ذلك تأجج حماسي بليد، أو عاطفة جريحة ضارية تسد السبل على التفكير الهادئ.. وتلك هي سنة الغضب الطافح عن حده.

وما نحاوله هنا هو تحريك حس النقد الذاتي لمسيرة الفكر الإسلامي السائد اليوم في عالمنا الإسلامي المعاصر، والذي يطالعنا بشكل كتاب أو مقال أو محاضرة تطرح منفردة أو تنضم إلى مجموعة نطلق عليها عنوان ندوة أو مؤتمر فكري.

على أن منهجنا في هذا الحديث لا يتوجه بالاتهام الصريح إلى الرموز الفكرية التي تطالعنا أسماؤها في هذه الصحيفة الإسلامية أو تلك، وإنما يطرح بعض الأمراض والنقائص التي لايشك أحد في ماهيتها المرضية، ثم يترك للمفكر نفسه أن يتجرد من دوافعه الذاتية – والمفروض أنه يعمل مخلصا في سبيل إعلاء كلمةالله – فينظر هل تمسه لفحة من هذا اللهيب، أو تدنس ثوبه لوثة من هذا القتام؟

وقبل أن نطرح بعض هذه الأنماط المرضية نسارع للتركيز على حقيقتين موضوعيتين هما:

الأولى: وجود بعض المفكرين الواعين الذين منحهم الله تعالى القدرة على التحليق الفكري المجرد، والإخلاص له– جل شأنه – الأمر الذي جنبهم الوقوع في المزالق وجعلهم مهبط الهداية الإلهية.

الثانية: توقع التغيير الشامل للحركة الفكرية الإسلامية، وانسجامها بالتالي مع التغيير الشامل الذي يسري كالعافية الإلهية إلى أوصال عالمنا الإسلامي الكبير.. فنحن إذن إلى التفاؤل اقرب منا إلى التشاؤم.. بل اننا لنجدنا نأمل أملا قريبا في طلوع إسلامي فكري مشرق، يغمر الأرض نورا بحوله تعالى وقوته.

أما وقد ركزنا على هاتين الحقيقتين، نود أن نستعرض – بما يتناسب وحجم هذا الحديث – بعض نقاط الضعف، والحالات المرضية التي قد يبتلى بها الفكر، أو فلنقل يبتلى بها المفكرون.

وأولها – بكل صراحة – (التبعية المكممة للأفواه) والتي غالبا ما تتشخص بشكل تبعية لذوي النفوذ، وهذه التبعية المقيتة قد تفرضها ظروف الطرف المسيطر، كما قد يلجئ إليها الضعف النفسي للمفكر، وحاجته الاقتصادية أو النفسية إلى مثل هذه التبعية.

ويمكننا أن نفترض لهذه التبعية من آثارالسوء الشيء الكثير، فقد تبدأ بعنصر المجاملة، وعدم التعرض لما يغضب، وتتنهي إلى عملية التزييف المتعمد بعد أن تمتلئ البطون من الحرام، وتنتفغ الاوداج من دماء المقهورين.

وبين تلك البداية وهذه النهاية يمكن تصنيف الكثير الكثير مما يكتب أو يلقى في عالمنا الإسلامي وباسم الإسلام، والتربية، والتوعية!!

فهل فكر بهذا الأمر أولئك الذين باعوا أثمن جوهرة في الحياة وهي (الحياة المعقولة) للصغار التافهين، فراحوا يمتدحون جاهلا لايعقل ما ينطق ولايملك من مسوغات الوجود المسيطر.

نعم; لنتائج التبعية درجات، فمنها ما لا يتجاوز الإعراض عن ذكر ما يغضب، والاقتصار على التوعية البعيدة عن تحريك أبناء الأمة ضد الظلم، في حين نجد المظاهر الأخرى تصل إلى حد التسويغ لما يفعله هؤلاء المانحون حتى ولو كان قد بلغ من الوضوح ما لم تبلغه الجريمة نفسها.

والعينة المرضية الأخرى – على الصعيد الفكري – هذا (التكرار الممض للفكر دونما إبداع وابتكار) لا في مجال الموضوع ولا على صعيد الحلول والاستنباط.. وإنه لما يملأ القلب ألما ألا نجد من يرفع الخطوة التالية لخطوة رفعها مفكر كبير هو المرحوم آية الله الشهيد الصدر ([3]) في المجال الاقتصادي، وذلك على الرغم من مرور نصف قرن على هذه التجربة من جهة، والحاجة الماسة إلى مثل هذه الخطى الفكرية الكبرى من جهة أخرى.

وأمامنا الساحة الفكرية، فلنسر فيها، ولنبصر هذه المظاهر، ونعمل بالتالي على إدانتها بأي شكل كانت.

أما نقطة الضعف الأخرى والتي تبدو للعيان فهي مسألة (عدم التعامل مع الواقع القائم) و(الابتعاد - إلا لماماً - عن المشاكل الواقعية للأمة) لعوامل كثيرة، منها ما سلف من عدم التعرض لما يغضب ذوي النفوذ، ومنها عدم الإحساس بألم الجماهير بعد تمام عملية التخدير، وغيرذلك.

وإلا فكم هي الكتابات التي نشهدها عن الأرضية المناسبة لتطبيق الإسلام كله في إطار وحدة اسلامية شاملة تتناسى الحدود والمصالح الضيقة؟ وهل تتوفر الدراسات الكافية للمبادئ المنحرفة التي تسود عالمنا الإسلامي كالقومية الضيقة، والماركسية، والأفكار الرأسمالية والعلمانية والهرمنوطيقيا والعولمة وغير ذلك، مع أنها مشاكل يعاني منها جسم الأمة وفكر شبابها الناهض.

واستطرادا في هذا المجال نجد (الفراغ الهائل في الدراسات الجامعية الإسلامية) فأين هي المناهج التي تشبع هذا النهم؟ وهل استطعنا العمل على تلبية هذا الشوق الجامعي المتطلع للإسلام وهو واقع قائم لاشك فيه، فماذا نحن في قباله فاعلون؟ وحتى التجارب التي طرحت لأسلمة الجامعات جاءت ناقصة مبتلاة بالأفكار المستوردة دون ملاحظة عدم انسجامها مع واقعنا الإسلامي.

وإذا أردنا أن نستمر في عرضنا لنقاط الضعف فإننا سنجد أمامنا قائمة طويلة ملأى بها وكلها مما لايمكن غفرانه.

إننا سنجد أمامنا مثلا: ضعف العرض وقلة التجديد في ذلك، وإهمال مسألة الإثارة الحماسية القائمة على أساس الفكر الأصيل، وهي جانب قرآني أهملناه في بحوثنا، وغير ذلك كثير.

ونعود فنكرر ماقلناه آنفا من أن هذه الآفاق قد تكون غير عامة ولكنها - على أي حال - تمتلك مواقعها في وجودنا الفكري، الأمر الذي يتطلب نقدا ذاتيا موضوعيا يقوم به كل فرد، وكل مجموعة، مستهدفين القيام بالواجب الإلهي التاريخي، عاملين على المواكبة - على الأقل - لمسيرة تطلعات الأمة، والتي تطوي المسافات الطويلة لتقع على الهدف الكبير حيث يكون الدين كله لله، وفي الأرض كل الأرض بعونه تعالى، والله على كل شيء قدير.

وسنحاول فيما يلي التركيز على نمط واحد من أنماط التوازن المطلوب.

التوازن المطلوب بين خصوصيات الفرد والوطن وعموميات الأمة

والملاحظ في بعض أنماط الخطاب الديني بمعناه الواسع أنه يغرق في الخصوصية الفردية حتى لكأن الدين جاء ليربي الجانب الفردي في الإنسان، ويهمل الجانب الاجتماعي ويمكن أن يعزى هذا إما إلى غرق في الخصوصية الفردية ينسى معه الباحث والمفكر المسار الاجتماعي، أو إلى تأثر بالفكر الديني الغربي الذي يجعل الدين شأناً فردياً لا دخل له بالحياة العامة.

وعلى أي حال فإننا قد نجد الباحث ـ وقد يكون على مستوى رفيع من الفقه ـ يركز على النص الديني تركيزاً فردياً خالصاً فيطرح المحتملات، والاحتياطات، والمستحبات التي لو عمل بها الفرد ابتعد عن أي نشاط اجتماعي مجد، وهذا ما لاحظناه في بعض الدراسات الأصولية والفقهية.

وهذا من قبيل الإفتاء بصرف الزكاة في خصوص محلها، في حين أن التخطيط لتحقيق التكافل اليوم لا يتم إلا عبر مركزية عامة.

وقد نجده يركز على المصالح المحلية أو الوطنية أو حتى المذهبية إلى الحد الذي ينسى معه مصالح الأمة أو حتى الرؤية الإسلامية الشاملة. وهذا من قبيل أن تدرس مسألة مهمة (كالتقريب بين المذاهب) على ضوء ما يمكن أن تعود به من المنافع على هذا المذهب أو ذاك دونما نظر إلى ما تقتضيه الاتجاهات الإسلامية أو مصالح الأمة بأسرها.

ويدخل في هذا أيضاً تشبّع أتباع المذاهب بفكرهم الخاص حتى أنهم ليستغربون أن تدل آيات كريمة على خلاف مذهبهم.

وقد نقل الإمام الفخر الرازي عن أكبر شيوخه أنه قال: قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات من كتاب الله في بعض مسائل، وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها، وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب، يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها.

ويضيف: ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا([4]).

وقد نجد الخطاب الديني مركزاً على تنمية الموارد الوطنية في إطار المصالح الوطنية دونما نظر للحالة الإسلامية العامة، وضرورة التنسيق معها لتحقيق المصلحة العليا للمجموع.

وربما تم الاهتمام بالمخاطر السياسية أو الاقتصادية أو حتى الأخلاقية المحلية دونما ملاحظة لمسيرة العامة ومقتضياتها.

وأخيراً قد نلاحظ هذا الخطاب يقصر تخطيطه على إصلاح جزئي فردي بعيداً عن اهتمامات الأمة.

وفي المقابل: نجد بعض أنماط الخطاب يفرط في التعميم، والتذكير بمصالح الأمة متناسياً خصوصيات الفرد والأرض والشعب وطبائعة المخصوصة، ولذلك يأتي وقعه باهتاً، ولتواجهه لا أبالية طبيعية من مستمعين غريبين على مثل هذا اللحن العام، مشغولين بمحنهم الخاصة.

ومن هنا:

فإن المطلوب من الخطاب الديني العودة إلى (التوازن) و(الواقعية) و(العقلانية) و(المرونة) وكلها من الظواهر الإسلامية العامة والتأكيد على نقاط، أهمها:

أولاً: ملاحظة المصالح العامة والخاصة معاً مع تغليب المصلحة العامة عند التعارض .

ثانياً: اعتماد النظرة الاجتماعية ومقاصد الشريعة العامة مع النظر إلى المقاصد الخاصة لكل نظام.

ثالثاً: إن العالمية الإسلامية لا تعتدي على الخصوصيات الثقافية للشعوب، بل تهذبها وتؤصلها وتخلق الانسجام بينها.

رابعاً: اعتماد مبدأ الوحدة الإسلامية في المواقف العملية، وتحمل التعددية الفكرية، مع الاتجاه إلى اكتشاف المساحات المشتركة، وتوسعتها والتعاون على تطبيقها، والتسامح في موارد الخلاف .

خامساً: التحلي بمجمل الظواهر الإسلامية العامة التي أشرنا إليها في عمليات التخطيط التنموي الطبيعي والإنساني المعنوي.

والله الموفق

ــــــــــــــــــــــ

[1] - رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد.

[2] - راجع كتاب «الظواهر العامة في الإسلام» للمؤلف.

[3] - هو الامام الشهيد محمد باقرالصدر، استشهد عام 1980 في العراق على يد مجرمي نظام صدام البائد، وأفكاره المبدعة في الفقه والفكر والسياسة لاتخفى على أحد، له: اقتصادنا، فلسفتنا، دورس في أصول الفقه، الأسس المنطقية للاستقراء وغيرها.

[4] - التفسير الكبير، ج 16، ص 37 ، طبعة دار احياء التراث العربي ـ بيروت، في تفسير الآية 31 ، من سورة التوبة.